Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 16/2020 - 17.04.2020

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 16/2020 - 17.04.2020

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 16/2020 - 17.04.2020

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 16/2020 - 17.04.2020

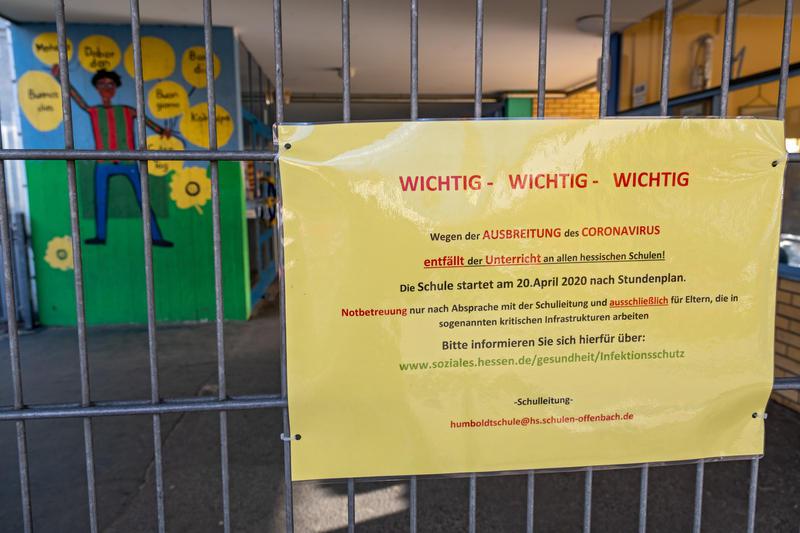

Einen Tag nach dem Beschluss von Bund und Ländern zu einer schrittweisen Lockerung der Corona-Einschränkungen hat das Bundeskabinett am 16. April bundeseinheitliche Empfehlungen zum Infektionsschutz im Arbeitsleben beschlossen. Das sei nötig, sagte Arbeitsminister Heil, um auch in den Unternehmen die noch immer bestehende Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Beim Wiederanfahren des Wirtschaftslebens sei größte Vorsicht geboten. Eine Lockerung der Kontaktsperren in den Pflegeheimen ist indes noch nicht in Sicht. Und auch die meisten Schulen bleiben vorerst bis Mai geschlossen. Wer sich schon heute nicht mehr genau erinnern kann, wie alles anfing in Sachen Corona und wie die Regierung Schritt für Schritt auf die Ausbreitung der Infektionen reagiert hat, dem sei die Chronologie der Krise empfohlen, die der epd zusammengestellt hat.

Die Schließung aller Schulen im Land führte bundesweit zu einer nie dagewesenen Situation: Lernen daheim, überwacht und angeleitet von den nicht selten überforderten Eltern. Doch wie klappt das "Homeschooling" und was sind die langfristigen bildungspolitischen Folgen? Viele Kinder aus armen Haushalten fallen laut Experten durch das Netz.

Die Corona-Krise ist auch für die Kliniken eine Herausforderung, die sie in der Geschichte noch nie zu bestehen hatten. Die Vorsitzende der Ärztevereinigung Marburger Bund, Susanne Johna, sorgt sich vor allem über die Gesundheit der dortigen Beschäftigten. Denn die Versorgung der Bevölkerung könne nur sicher gewährleistet werden, "wenn das Personal in den Kliniken gesund bleibt und die Belastung durchhält", sagt die Internistin im Interview mit dem epd.

Flüchtlinge in Deutschland brauchen vor allem im Asylverfahren permanent rechtliche Beratung. Das ist derzeit kaum möglich, denn Corona macht auch vor den Beratungseinrichtungen und Rechtsanwälten nicht halt. Betroffene haben folglich im Moment mit drastischen Auswirkungen der Krise zu kämpfen. Asylverfahren verzögern sich, Familienzusammenführungen sind ausgesetzt, Gerichte und Behörden arbeiten massiv eingeschränkt - ein Situationsbericht.

Lesen Sie täglich bei Twitter Nachrichten und Kommentare aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Sie können auf dieser Plattform mitreden! Gerne empfange ich auch Ihre E-Mail.

Hier geht es zur Gesamtausgabe von epd sozial 16/2020.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Dirk Baas

Berlin (epd). Minister Heil sagte in Berlin, Arbeitsschutz sei Gesundheitsschutz. Beim Wiederanfahren des Wirtschaftslebens sei größte Vorsicht geboten, damit die Infektionszahlen sich nicht erhöhten. Wer in diesen Zeiten arbeite, brauche besonderen Schutz. Wo immer es möglich sei, sollten Berufstätige weiter von zu Hause aus arbeiten. Beschäftigte mit einem erhöhten Gesundheitsrisiko sollten sich an ihre Arbeitgeber oder Betriebsärzte wenden, um individuelle Schutzmaßnahmen zu vereinbaren.

Im Einzelnen sieht ein Zehn-Punkte-Beschluss zu dem neuen Arbeitsschutzstandard vor, dass auch bei der Arbeit überall der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden soll. Wo dies nicht möglich ist, etwa an der Supermarktkasse, soll es alternativen Schutz geben wie Trennwände. Wo auch diese Trennung nicht möglich ist, etwa in Fahrzeugen, sollen die Beschäftigten Alltagsmasken tragen. Medizinische Masken sollen dem Personal in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen vorbehalten bleiben.

Die Abläufe in Unternehmen sollen so organisiert werden, dass die Beschäftigten möglichst wenig Kontakt haben. Das gilt für Schichtpläne oder etwa Pausenregelungen. Arbeitnehmer sollen wegen der hohen Ansteckungsgefahr im Falle einer möglichen Covid-19-Infektion "niemals krank zur Arbeit" kommen, sagte Heil. Den Arbeitgebern wird auferlegt, für genügend Waschgelegenheiten, Desinfektionsmittel und eine regelmäßige Reinigung von Arbeitsstätten und Firmenfahrzeugen zu sorgen.

Arbeitgeber und Gewerkschaften beziehungsweise die Betriebsräte sollen bei der Verankerung der Regeln in den Unternehmen zusammenarbeiten. Kleinere Betriebe können sich bei den Unfallversicherungsträgern beraten lassen, wie sie die Regeln am besten umsetzen.

Zuvor hatte Bundeskanzlerin Merkel (CDU) gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder die Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie größtenteils bis zum 3. Mai verlängert. Das bisher Erreichte sei "ein Zwischenerfolg - nicht mehr und nicht weniger", sagte Merkel nach den Beratungen in Berlin und ergänzte: "Es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg." Deswegen dürfe es kein "falsches Vorpreschen" geben.

Vor allem sollen die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sowie das Gebot zum Halten des Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Personen im öffentlichen Raum weiter gelten. Zudem empfehlen Bund und Länder das Tragen einfacher Schutzmasken insbesondere im öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen. Dies sei "geboten", weil es andere schütze und bei einer großen Zahl dann auch sich selbst, sagte Merkel. Es gibt aber keine Pflicht zum Tragen einer Maske.

Großveranstaltungen werden dem Beschluss zufolge bis zum 31. August verboten. Auch Schulen und Kitas bleiben weiter geschlossen. Es soll aber Vorbereitungen geben, um den Schulbetrieb ab dem 4. Mai zunächst für Abschlussklassen, Prüfungen und Schüler vor einem Schulwechsel wieder aufzunehmen. Dies benötige intensive Vorbereitung, sagte Merkel.

Bewohner von Pflegeheimen, Senioren- und Behinderteneinrichtungen sollten besonders geschützt, aber nicht sozial isoliert werden. Wie das aussehen soll und wer diese Regelungen kontrollieren wird, ist bislang offen. Die Variante, dass die Jungen alle Freiheiten bekämen und Ältere ins Abseits gestellt würden, sei ethisch nicht vertretbar, sagte Merkel zu diesem Bereich der speziellen Vorsorge.

Die Kanzlerin betonte, die Bürger müssten verstehen, dass die Gesellschaft solange mit dem Virus leben müsse, wie es keine Medikamente und insbesondere keinen Impfstoff dagegen gebe. Sie bedankte sich, dass die Bürger "ihr Leben verändert haben", weil sie ihren Mitmenschen helfen wollten. Merkel sagte, auch die Kirchen hätten über Ostern Fantasie bewiesen, andere Wege zu ermöglichen, um den Glauben zu leben.

Auch die Verbote für Zusammenkünfte in Kirchen, Synagogen und Moscheen sollen dem Bund-Länder-Beschluss zunächst bestehen bleiben. Am 17. April will das Bundesinnenministerium mit Religionsvertretern über die Einschränkungen im religiösen Leben sprechen. Merkel betonte, dass Bund und Länder das Gespräch mit den Kirchen suchten und wüssten, "dass wir gemeinsame Lösungen finden müssen".

Unverändert bleiben die Regelungen für Tourismus und Reisen: Bürger sollen weiterhin auf Ausflüge und Familienbesuche verzichten, die weltweite Reisewarnung wird aufrechterhalten. Hotels und Pensionen dürfen ihre Zimmer nur für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung stellen. Und wer aus dem Ausland einreist, muss eine zweiwöchige Quarantäne einhalten.

Die Grenzkontrollen zu den fünf Nachbarstaaten Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark sowie für die Luftgrenze zu Italien und Spanien wurden bereits am Dienstag um 20 Tage bis zum 4. Mai verlängert. Die Kontrollen waren vor einem Monat eingeführt worden. Seither dürfen nur noch Personen mit triftigem Grund diese Grenzen überqueren, etwa Berufspendler. Nicht betroffen sind die Übergänge nach Belgien und in die Niederlande.

Diakonie-Präsident Ulrich Lilie rechnet nicht mit einer raschen Lockerung der Beschränkungen in Alten- und Pflegeheimen wegen der Corona-Pandemie. Er fürchte, dass die Heime noch bis Anfang Mai geschlossen bleiben müssten, sagte Lilie am 16. April. Um wieder Besuche möglich zu machen, müssten die Einrichtungen zunächst dringend mit ausreichend Schutzausrüstung ausgestattet werden.

"Die Einrichtungen müssen endlich Schutzmasken, Schutzkleidung, Handschuhe und Desinfektionsmittel in der Zahl zur Verfügung haben, wie wir sie dringendst brauchen", betonte Lilie. Sobald die Schutzausrüstung zur Verfügung stehe, sei eine schrittweise Lockerung denkbar, etwa in Form "Wir brauchen jetzt Augenmaß und die richtige Reihenfolge und müssen dann auch überlegen, wie wir stationäre Einrichtungen wieder zugänglich machen", erklärte der Diakonie-Präsident.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sagte mit Blick auf die verschobene Schulöffnung, jetzt sei die Kultusministerkonferenz (KMK) gefordert, schnell Konzepte für eine stufenweise Öffnung der Schulen ab dem 4. Mai zu entwickeln. GEW-Vorsitzende Marlis Tepe: "Bei allen Maßnahmen müssen der größtmögliche Infektionsschutz und die bestmögliche Hygiene für alle Beschäftigten und die Lernenden die Messlatte sein. Dafür brauchen wir ein abgestimmtes, gemeinsames Handeln der Bundesländer."

Tepe schlug einen Maßnahmenkatalog vor, in dem das Thema Hygiene eine zentrale Rolle spielt: "Träger und Behörden müssen die hygienischen Verhältnisse an den Einrichtungen nachhaltig verbessern und für einen effektiven Infektionsschutz sorgen. Das darf nicht am Geld scheitern."

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) begrüßte am 16. April die Beschlüsse von Bund und Ländern, die geltenden coronabedingten Einschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens in verantwortlichen Schritten zu lockern. Sie überzeugten, "jetzt kommt es auf die Praxis an und darauf, dass alle mitmachen“, so der Vorsitzende Franz Müntefering.

Es sei wichtig, dass die Politik die Notwendigkeit des Schutzes von Bewohnerinnen und Bewohnern in Pflegeheimen betont habe. "Genauso wichtig ist aber auch, schnell Konzepte zu entwickeln und umzusetzen, um eine vollständige soziale Isolation dieser Menschen zu verhindern", sagte Müntefering. Die BAGSO mahne zur Eile, denn erzwungene Einsamkeit bedeute für Menschen in Heimen nicht nur eine Einschränkung von Lebensqualität, sondern auch eine erhebliche gesundheitliche Gefährdung.

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) begrüßte die Beschlüsse, mahnte aber einen verbindlichen Fahrplan für weitere Lockerungen an. "Im Vordergrund muss das Ziel stehen, das begrenzte persönliche Kontakte bei Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln weiterhin gesichert sind und gleichzeitig diejenigen wirtschaftlichen Aktivitäten schrittweise wieder aufgenommen werden, die dem nicht entgegenstehen", sagte BDA-Chef Ingo Kramer. Die erste Öffnung von Ladengeschäften allgemeiner Art bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche und des Buchhandels, des Kfz- sowie des Fahrradhandels seien sind wichtige Schritte. Man brauche aber einen verlässlichen Fahrplan, um den wirtschaftlichen Motor wieder ans Laufen zu bekommen.

Berlin (epd). Bund und Länder haben beraten, ob, wann und wie sie das öffentliche Leben wieder zulassen - ohne dabei Fortschritte bei der Eindämmung des Coronavirus zu gefährden. Am 15. April beschlossen sie ein langsames und vorsichtiges Vorgehen, wesentliche Beschränkungen sollen verlängert werden. Die Beschlüsse im Überblick:

Die KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN, die auch kleinere Menschenansammlungen umfassen, werden bis zum 3. Mai verlängert. Das gleiche gilt für die Ausgangsbeschränkungen, wie sie in einigen Bundesländern gelten, Besuchsverbote in Pflegeheimen und das Verbot religiöser Zusammenkünfte wie Gottesdienste. Auch die Regel, dass jeder möglichst 1,5 bis 2 Meter Abstand zu anderen Personen halten soll, gilt weiter.

Das Tragen von SCHUTZMASKEN wird insbesondere für öffentliche Verkehrsmittel und beim Einkaufen empfohlen, aber nicht vorgeschrieben. Einfache Mundschütze oder selbst genähte Masken gelten als schützend für das Umfeld, schützen den Träger aber nicht sicher vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus.

SCHULEN und Kindertagesstätten bleiben weiter geschlossen. Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs ist schrittweise ab dem 4. Mai geplant. Vorrang haben sollen Schüler, bei denen Prüfungen anstehen, Abschlussklassen und Schüler im Übergang zu einer weiterführenden Schule.

Bestimmte GESCHÄFTE können schon in der kommenden Woche öffnen, wenn sie bis zu 800 Quadratmeter Ladenfläche haben und ein Hygienekonzept vorweisen können. Die konkreten Regeln müssen die Länder erlassen, die Ladengröße könnte also auch kleiner ausfallen. Unabhängig von der Größe sollen Kfz-Händler sowie Fahrrad- und Buchläden wieder öffnen dürfen.

GOTTESDIENSTE und andere Zusammenkünfte in Kirchen, Synagogen und Moscheen sollen verboten bleiben. Es sei weiter dringend geboten, sich auf die Vermittlung von religiösen Inhalten auf medialem Weg zu beschränken, heißt es im Beschluss. Am 17. April will Innenstaatssekretär Markus Kerber mit Vertretern von Religionsgemeinschaften über das weitere Vorgehen sprechen.

Menschen in PFLEGEHEIMEN und Behinderteneinrichtungen sollen weiter besonders geschützt werden, weil sie bei einer Erkrankung mit Covid-19 besonders gefährdet sind. Der Beschluss hält aber auch fest, "dass entsprechende Regularien nicht zu einer vollständigen sozialen Isolation der Betroffenen führen dürfen". Daher sollen für die Einrichtungen mit externem Sachverstand Konzepte für den weiteren Umgang mit der Pandemie erarbeitet werden. Derzeit gilt ein Besuchsverbot für die Einrichtungen.

Berlin (epd). Seit Wochen bestimmen das Coronavirus und die Maßnahmen zur Eindämmung seiner Ausbreitung das öffentliche und private Leben in Deutschland. Der Evangelische Pressedienst (epd) hält in einer Chronologie die wichtigsten Ereignisse und politischen Entscheidungen fest.

27. Januar: In Bayern wird die bundesweit erste Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Ein 33-jähriger Mann hat sich wahrscheinlich bei einer Kollegin aus China angesteckt, wo das Virus in einigen Regionen längst zu drastischen Maßnahmen geführt hat. Am Tag darauf erlässt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) besondere Meldepflichten unter anderem für Fluggesellschaften.

26. Februar: Während die Ausbreitung in Bayern gut eingedämmt werden konnte, alarmieren Ende Februar Corona-Infektionen im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg. Viele Menschen haben sich dort bei einer Karnevalssitzung angesteckt. Gesundheitsminister Spahn erklärt: "Wir befinden uns am Beginn einer Epidemie in Deutschland."

29. Februar: Nach tagelangen Diskussionen um Großveranstaltungen wird das erste Ereignis wegen Corona abgesagt: die Internationale Tourismus-Börse (ITB).

4. März: Der Mangel an persönlichen Schutzausrüstungen ist ein Problem. Der Corona-Krisenstab beschließt die zentrale Beschaffung durch das Bundesgesundheitsministerium.

9. März: In Nordrhein-Westfalen werden die ersten beiden Todesfälle nach einer Infektion mit dem Coronavirus gemeldet.

10. März: Der Krisenstab von Gesundheits- und Innenministerium empfiehlt die Absage aller Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern. Berlin sagt alle Veranstaltungen an staatlichen Theatern, Opern und Konzerthäusern ab.

11. März: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) appelliert in der Bundespressekonferenz an die Bevölkerung, das Möglichste gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu tun: "Da sind unsere Solidarität, unsere Vernunft, unser Herz füreinander schon auf eine Probe gestellt, von der ich mir wünsche, dass wir diese Probe auch bestehen." Am gleichen Tag stuft die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch des neuen Corona-Erregers als Pandemie ein.

12. März: Viele evangelische Landeskirchen und katholische Bistümer sagen Veranstaltungen ab und raten zur Verschiebung von Konfirmationen oder Firmungen. Auch die normalen Sonntagsgottesdienste werden zunehmend abgesagt.

13. März: Die Bundesländer beschließen die Schließung von Schulen und Kitas bis zum Ende der Osterferien. Die Bundesregierung kündigt Hilfen für die Wirtschaft an. Bundestag und Bundesrat beschließen im Eilverfahren Erleichterungen für die Kurzarbeit.

15. März: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus ordnet Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Wiedereinführung von Grenzkontrollen zu den fünf Nachbarstaaten Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark an. Die Grenze überqueren dürfen nur noch Personen mit triftigem Grund, etwa Berufspendler.

16. März: Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Bundesländer beschließen Leitlinien für weitgehende Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Bars, Kinos und Freizeiteinrichtungen sollen schließen, auch religiöse Veranstaltungen in Kirchen, Moscheen und Synagogen werden untersagt, bestimmte Läden geschlossen. In der Folge setzt jedes Bundesland die Leitlinien in eigener Regie um. Es entsteht ein Flickenteppich regionaler Regelungen.

17. März: Das Auswärtige Amt spricht eine weltweite Reisewarnung aus. Bundesbürger soll davon abgehalten werden, ins Ausland zu reisen. Zugleich kündigt das Außenministerium eine Rückholaktion für Deutsche im Ausland an. Die Europäische Union verhängt am selben Tag ein Einreiseverbot, das bis auf wenige Ausnahmen für alle Länder außerhalb der EU gilt.

18. März: In einer Fernsehansprache appelliert Kanzlerin Merkel an die Bürger, Sozialkontakte zu vermeiden, um Ansteckungen zu verhindern: "Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst." Sie schließt weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nicht aus.

19. März: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) teilt mit, dass sich die Bundeswehr an der Bewältigung der Corona-Krise beteiligt, unter anderem durch die Beschaffung medizinischer Schutzausrüstung und die militäreigenen Krankenhäuser. Reservisten werden aufgefordert, sich für die Unterstützung zu melden.

20. März: Bayern und das Saarland verhängen als erste Bundesländer Ausgangsbeschränkungen für die Bürger. Erlaubt sind nur noch notwendige Wege etwa zur Arbeit oder zum Einkaufen. Auch kleinere Ansammlungen von Menschen in der Öffentlichkeit werden verboten. Einzelne Bundesländer ziehen am selben Tag nach, noch wird aber über die Verhältnismäßigkeit der Einschränkung nun auch des Privatlebens diskutiert.

22. März: Nach einer Beratung zwischen Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten erlassen alle weiteren Länder Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen, die einen ähnlichen Effekt haben. Aufenthalte im Freien sind nur noch allein, zu zweit oder mit den Personen aus dem eigenen Haushalt erlaubt. Teilweise sind auch Besuche bei Freunden nun offiziell verboten - auch hier entsteht wieder ein Flickenteppich einzelner Landesregelungen. Die Maßnahmen sollen für zunächst zwei Wochen gelten. Direkt nach der Pressekonferenz zu den Maßnahmen begibt sich Merkel in Quarantäne, weil sie von einem infizierten Arzt geimpft wurde.

23. März: Das Bundeskabinett trifft weitreichende Entscheidungen zur Stabilisierung des Gesundheitswesens und der Wirtschaft und beschließt einen Nachtragshaushalt über 156 Milliarden Euro zur Finanzierung der Hilfen. Die Wirtschaft erhält praktisch unbegrenzte staatliche Garantien für Kreditaufnahmen. Der Bund bekommt mehr Kompetenzen bei der Seuchenbekämpfung. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen erhalten Geld und Finanzierungszusagen für Corona-bedingte Zusatzausgaben. Solo-Selbstständige können im vereinfachten Verfahren Hartz-IV-Leistungen beantragen. Kleinunternehmen und Kulturschaffende erhalten Zuschüsse. Mieter werden vor Kündigung geschützt.

25. März: Der Bundestag beschließt mit breiter Mehrheit im Eilverfahren und in verminderter Besetzung das Milliarden-Paket für Gesundheitswesen, Kultur und Wirtschaft. "Vor uns liegen harte Wochen", sagt Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), der Bundeskanzlerin Merkel im Parlament vertritt.

27. März: Nach dem Bundestag stimmt auch der Bundesrat in einer zweiten Sondersitzung binnen einer Woche dem Milliarden-Hilfspaket zu - ebenfalls in reduzierter Besetzung, um das Infektionsrisiko gering zu halten. Die Gesetze werden noch am selben Tag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnet und können in Kraft treten.

28. März: Kanzlerin Merkel bittet in ihrem wöchentlichen Podcast die Bürger um Geduld. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) erklärt, es werde keine schnelle Rückkehr zum normalen Leben geben. Die Älteren und gefährdete Menschen müssten ihre Kontakte deutlich länger einschränken. Die Debatten um eine Lockerung der Regeln und Wiederbelebung des öffentlichen Lebens haben begonnen.

30. März: Als erstes Bundesland verhängt Niedersachsen einen Aufnahmestopp für Pflegeheime, nachdem im Hans-Lilje-Haus der Diakonie in Wolfsburg 17 pflegebedürftige Menschen an Covid-19 gestorben und fast die Hälfte der 165 Bewohner infiziert sind. Eine Woche später ist die Zahl der Toten auf 29 gestiegen. Bayern zieht vier Tage später nach. Nordrhein-Westfalen und weitere Länder schreiben Tests vor einer Aufnahme vor. Zugleich bleibt das Besuchsverbot für Pflegeheime in der Kritik.

1. April: Bund und Länder verständigen sich darauf, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens und für persönliche Kontakte bis einschließlich 19. April zu verlängern. Sie gelten damit auch über das Osterfest.

3. April: Kanzlerin Merkel beendet ihre Quarantäne. Mehrere Tests waren negativ.

6. April: Jena führt als erste deutsche Stadt eine Maskenpflicht in allen Verkaufsstellen, im öffentlichen Nahverkehr und in Gebäuden mit Publikumsverkehr ein.

7. April: Das Robert Koch-Institut stellt eine erste App vor, mit der regionale Infektions-Cluster erkannt werden sollen. Die Daten werden auf freiwilliger Basis über Fitnessarmbänder und Smartwatches gesammelt und auf der Webseite "Corona-Datenspende" auf einer interaktiven Karten veröffentlicht.

10. April: Weitere Einschränkungen für Einreisende gelten mit Beginn der Osterfeiertage: Alle Personen, die nach mehrtägigem Aufenthalt im Ausland nach Deutschland einreisen, sollen sich in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne begeben.

11. April: Bundespräsident Steinmeier wendet sich in einer Fernsehansprache an die Bürger. "Ich bin tief beeindruckt von dem Kraftakt, den unser Land in den vergangenen Wochen vollbracht hat", sagt er.

13. April: Wissenschaftler der Nationalakademie Leopoldina legen eine Stellungnahme vor, in der sie Bedingungen für eine schrittweise Normalisierung des öffentlichen Lebens formuliert haben. Die Stellungnahme soll in Bund-Länder-Beratungen am 15. April einfließen. Wenn sich die Neuinfektionen auf niedrigem Niveau stabilisieren, sollten im Bildungsbereich zunächst Grundschulen und Sekundarstufe 1 wieder öffnen. Wenn Schutzmaßnahmen wie Hygiene- und Distanzregeln, Mund-Nasen-Schutz und eine zunehmende Identifizierung Infizierter eingehalten würden, könnten zunächst unter anderem auch der Einzelhandel und Gaststätten wieder öffnen.

15. April: Bund und Länder beschließen vorsichtige Lockerungen bei den Beschränkungen, bestimmte Geschäfte dürfen wieder öffnen. Die meisten Schulen bleiben aber noch bis Anfang Mai geschlossen. Auch die Besuchsverbote in Pflegeheimen werden noch nicht gelockert.

16. April: Das Bundeskabinett beschließt im Umlaufverfahren bundeseinheitliche Empfehlungen zum Infektionsschutz im Arbeitsleben beschlossen. Der "Arbeitsschutzstandard Covid 19" soll die bereits geltenden Arbeitsschutzstandards ergänzen.

Mainz, Stuttgart (epd). Manchmal sieht Christiane Steinhauer (Name geändert) ihre Schützlinge jetzt schon morgens um sieben Uhr auf den Spielplätzen. "Sie wissen, das Ordnungsamt kontrolliert so früh noch nicht", erzählt die Schulsozialarbeiterin einer Brennpunktschule aus Baden-Württemberg. Manche der Kinder leben in Familien, in denen sich zehn Personen eine Drei-Zimmer-Wohnung teilen müssen. Viele haben weder Handy noch Laptop.

Das sind keine guten Voraussetzungen, um bis zum Ende der Corona-Krise selbstständig zu Hause zu lernen. Auch Lehrkräfte schlagen Alarm: Eine nennenswerte Zahl der Schüler ist seit Wochen praktisch nicht mehr auffindbar.

Seit Mitte März befindet sich das gesamte Schulsystem bundesweit im Ausnahmezustand. Bis auf eine Notbetreuung bleiben alle Schulen geschlossen, stattdessen senden die Lehrer ihren Klassen Aufgaben nach Hause und bleiben über Schul-Portale im Internet in Kontakt.

"Meine Bilanz sieht trotz der schwierigen Umstände sehr, sehr positiv aus", sagt Stefanie Hubig, rheinland-pfälzische Bildungsministerin und aktuelle Vorsitzende der Kultusministerkonferenz. Aber selbst sie räumt ein, dass sich ihr Ministerium Sorgen um Familien mache, die "digital nicht gut ausgestattet" sind oder die ihren Kindern nicht die nötige Unterstützung geben können.

Ein Schulleiter aus Rheinhessen wird deutlicher. Von manchen Schülern gebe es seit Schließung der Schule keinerlei Rückmeldung mehr. E-Mails gingen ins Leere, auch telefonisch seien einige Familien nicht zu erreichen. "Noten, Zeugnisse und Versetzungen - solche Dinge lassen sich irgendwie regeln", sagt er. "Aber das ist eine echte Katastrophe."

Rheinland-Pfalz hat als Sofortmaßnahme inzwischen beschlossen, dass rund 25.000 in den Schulen und kommunalen Medienkompetenz-Zentren eingelagerte Rechner an Schüler ausgeliehen werden können. Hubig ist auch offen für den Vorschlag, armen Familien die Anschaffung der nötigen Technik für ihre Kinder zu finanzieren. Derzeit sei das im Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes ausdrücklich nicht vorgesehen.

Julia Netzer, Förderschullehrerin aus Hessen, macht in der Corona-Krise auch gegenteilige Erfahrungen. Sie unterrichtet gewöhnlich eine Klasse, in der es allein sechs Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) gibt, und eigentlich hätte sie vor Ostern das Thema "Mittelalter" behandelt. Der geplante Bau einer Ritterburg aus Pappe sei nun zum Projekt für zu Hause geworden, die Ergebnisse könnten sich sehen lassen. Manche hätten in der Corona-Krise sogar mehr gearbeitet, als sonst in der Schule.

Aber auch bei ihr fallen Schüler durch das Raster. Bei fünf aus einer elfköpfigen Gruppe wisse sie nicht, ob die seit Mitte März überhaupt etwas gelernt hätten. Ein Kind, das gar nicht erreichbar sei, komme aus einer Familie, in der kaum jemand lesen und schreiben könne: "Da nützt es auch nichts, wenn ich Arbeitsblätter per Post schicke."

"Es trifft die Schicht, die schon immer benachteiligt war", sagt Christiane Steinhauer resigniert. Sie erlebt bei vielen Verantwortlichen den Wunsch, die Krise ohne viel Mühe auszusitzen und vielleicht noch etwas Geld zu sparen. So wurde ihre Arbeitszeit nach Schließung der Schulen sofort um 50 Prozent gekürzt, obwohl viele Schüler gerade in der häuslichen Enge einen Ansprechpartner bräuchten. Als sie den Kindern ihrer Schule "Mutmacherbriefe" schicken wollte, bekam sie keine Adressen - offiziell wegen Datenschutzbedenken. Kontakt zu den Schülern hält sie jetzt nur noch über WhatsApp, obwohl die Nutzung der problematischen App im Schuldienst verboten ist.

"Vielen Schülern geht es psychisch nicht gut", sagt die Sozialarbeiterin. Weil sie es zu Hause oft nicht aushielten und die Arbeitsaufträge der Lehrer nicht verstehen könnten, gebe es für viele nur einen Ausweg - den Erwachsenen so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen und so zu tun, als seien Ferien.

Nürnberg (epd). Die Zahl der Anzeigen für Kurzarbeit infolge der Corona-Krise steigt weiter, der Anstieg hat sich aber verlangsamt. Bis zum 13. April meldeten rund 725.000 Betriebe Kurzarbeit an, wie die Bundesagentur für Arbeit am 15. April in Nürnberg mitteilte. Das sind 75.000 oder zwölf Prozent mehr als vor einer Woche.

In der Vorwoche lag der Anstieg laut Bundesagentur noch bei 40 Prozent. Am 6. April hatten 650.000 Betriebe Kurzarbeit angezeigt, bis zum 27. März waren es 470.000 Unternehmen gewesen. Die Daten basieren auf Sonderauswertungen.

Laut Bundesagentur kommen die Anzeigen aus allen Branchen. Schwerpunkte sind weiterhin der Einzelhandel und das Gastgewerbe. Wie viele Beschäftigte tatsächlich in Kurzarbeit sind oder demnächst sein werden, lässt sich laut Bundesagentur aus den bisherigen Daten noch nicht ermitteln, sondern erst, wenn die Zahlungen mit den Unternehmen abgerechnet werden.

Die Bundesregierung hatte die Hürden zur Anmeldung von Kurzarbeit im März deutlich gesenkt, damit Unternehmen angesichts von Auftrags- und Umsatzeinbrüchen nicht zu Kündigungen greifen. In der Bundesagentur werden inzwischen zehnmal so viele Mitarbeiter für die Verwaltung der Kurzarbeit eingesetzt wie in normalen Zeiten.

Auch die Soforthilfen für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen werden vielfach in Anspruch genommen. Das Bundeswirtschaftsministerium teilte mit, in den vergangenen vier Wochen seien mehr als eine Million Anträge auf Zuschüsse im Umfang von insgesamt rund acht Milliarden Euro bewilligt worden. Das Geld müsse nicht zurückgezahlt werden und helfe kleinen Unternehmen, die Krise zu überstehen, erklärte das Wirtschaftsministerium.

Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständige werden neben Krediten mit Zuschüssen unterstützt. Dafür stehen insgesamt 50 Milliarden Euro zur Verfügung. Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten erhalten einen einmaligen Zuschuss bis zu 9.000 Euro, bei bis zu zehn Beschäftigten bis zu 15.000 Euro.

Stuttgart (epd). Der Bund soll für Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) Regelungen beschließen, die mit dem Kurzarbeitergeld vergleichbar sind. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) sagte am 9. April in Stuttgart nach Angaben seines Ministeriums, die Corona-Krise treffe Beschäftigte in WfbM ganz besonders. "Wir müssen sicherstellen, dass sie weiterhin ihren Lohn bekommen", sagte Lucha.

Es gebe eine gemeinsame Initiative der Arbeits- und Sozialministerinnen und -minister der Länder. Sie forderten Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) auf, die Werkstattlöhne der bundesweit mehr als 310.000 WfbM-Beschäftigten zu sichern. Baden-Württemberg hat dieses Jahr den Vorsitz der Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Länder.

Bundesweit seien die meisten Werkstätten geschlossen. In Baden-Württemberg wurde die Schließung ab 18. März bis auf wenige Ausnahmen angeordnet. Das habe für die Beschäftigten gravierende Konsequenzen, erklärte Lucha. Im schlimmsten Fall entfalle ihr Werkstattlohn vollständig. Alternativen wie Telearbeit seien für sie kaum möglich.

Zudem brauchten die Betroffenen einen hohen Infektionsschutz, denn "viele Menschen mit Behinderungen haben Vorerkrankungen und ein geschwächtes Immunsystem und zählen somit zum besonders gefährdeten Personenkreis". Die Schließung der WfbM sei deshalb ein wichtiger und notwendiger Schritt gewesen.

Es dürfe aber nicht sein, dass die Beschäftigten dadurch einen finanziellen Nachteil erleiden. Das Problem sei, dass die aktuellen Regelungen zu Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld für Werkstätten für behinderte Menschen nicht greifen.

Osnabrück (epd). Die ersten in Deutschland erwarteten Flüchtlingskinder aus Griechenland werden vom 18. April an zunächst im Landkreis Osnabrück untergebracht. 53 Kinder aus den Aufnahmelagern der Inseln Lesbos, Chios und Samos sollen dort in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe betreut und begleitet werden, sagte Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) am 16. April in Hannover. Dort sei auch die medizinische und psychologische Versorgung sichergestellt.

"Ich danke allen Beteiligten für die hervorragende Zusammenarbeit, die die Aufnahme der Kinder in Niedersachsen ermöglicht hat", sagte die Ministerin. Die Aufnahme der Kinder erfolge in enger Abstimmung zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, den Innenministerien von Bund und Land sowie dem niedersächsischen Sozialministerium und den griechischen Behörden, hieß es. Die Jungen und Mädchen sind größtenteils unter 14 Jahren alt und stammen ursprünglich aus Krisengebieten in Syrien, Afghanistan und Eritrea. Sie sollen am Sonnabend am Flughafen Hannover ankommen, wie der Landkreis Osnabrück auf epd-Anfrage bestätigte.

Den genauen Ort der Unterbringung nannten die Behörden nicht. "Die Kinder mussten viele Monate in erbärmlichen und katastrophalen Zuständen leben und haben zum Teil ihre Eltern im Krieg oder auf der Flucht verloren", sagte Landrätin Anna Kebschull (Grüne). Deshalb sollten sie auch vor dem großen Interesse der Öffentlichkeit geschützt werden.

Alle Kinder wurden nach Angaben des Sozialministeriums in Hannover vor ihrem Abflug aus Athen gesundheitlich überprüft und haben keine Erkrankungen. Nach einer 14-tägigen Quarantäne aufgrund der Corona-Pandemie würden die Jungen und Mädchen auf mehrere Bundesländer verteilt. Einige blieben in niedersächsischen Kommunen. Etwa 20 hätten in Deutschland konkrete verwandtschaftliche Beziehungen und würden im Anschluss an die Quarantäne dorthin übermittelt.

Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums sagte dem epd, Deutschland werde in den kommenden Wochen und Monaten noch 300 weitere Kinder aus den griechischen Lagern aufnehmen, insgesamt also 360 Kinder. Dies geschehe gemäß der Vereinbarung mit neun EU-Staaten, die insgesamt 1.600 besonders schutzbedürftige unbegleitete Kinder aus den Lagern herausholen wollten. Ein genauer Zeitplan existiere dafür jedoch noch nicht.

Die ersten zwölf Flüchtlingskinder von den griechischen Inseln waren am 15. April in Luxemburg eingetroffen. Die unbegleiteten Minderjährigen im Alter von elf bis 15 Jahren seien von der Caritas und Außenminister Jean Asselborn auf dem Flughafen empfangen worden, teilte das Außenministerium des Großherzogtums mit.

Die Kinder kamen von den griechischen Inseln Lesbos, Samos und Chios und sollen wegen des Corona-Virus zunächst für 14 Tage in Quarantäne. Die Caritas und die nationale Kinder-Behörde (ONE) würden sich um sie kümmern, hieß es in der Mitteilung des Außenministeriums. Um als Flüchtling anerkannt zu werden, müssen sie ein Asylverfahren durchlaufen.

Berlin (epd). Die Bundesregierung will die Renten langjährig Versicherter mit unterdurchschnittlichem Einkommen aufstocken und hat deshalb nun das in der Öffentlichkeit bereits seit langem diskutierte Grundrentenkonzept als Gesetzentwurf (19/18473) vorgelegt. Kernstück ist die Einführung einer Grundrente für langjährig in der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherte, die jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, heißt es in einer Mitteilung des Bundestages vom 15. April.

Wenn mindestens 33 Jahre Einzahlzeiten vorliegen, soll die Rente um einen Zuschlag erhöht werden, wenn die Entgeltpunkte des Erwerbslebens unterdurchschnittlich, aber nicht ganz gering waren. Dabei soll der Zuschlag in einer Staffelung von 33 bis 35 Jahren ansteigend berechnet werden, damit auch Versicherte mit weniger als 35 Jahren Grundrentenzeiten einen Zuschlag erhalten können.

Die Grundrente richtet sich nach der Höhe der erworbenen Entgeltpunkte. Dadurch werde sichergestellt, dass sich eine langjährige Beitragszahlung auch bei unterdurchschnittlichem Einkommen lohne, hieß es.

Die Regierung zeigt sich überzeugt, dass insgesamt rund 1,3 Millionen Menschen von der Grundrente profitieren werden, davon rund 70 Prozent Frauen. Um die Zielgenauigkeit der Grundrente zu erhöhen, soll daher ein Anspruch auf die Grundrente nur dann bestehen, wenn ein Entgelt von mindestens 30 Prozent des Durchschnittsentgelts versichert worden ist", heißt es im Gesetzentwurf weiter.

Der Zugang zur Grundrente soll über die Feststellung des Grundrentenbedarfes mittels einer Einkommensprüfung mit entsprechenden Freibeträgen stattfinden.

Die Kosten der Grundrente von rund 1,3 Milliarden Euro im Einführungsjahr 2021 sollen vollständig durch eine Erhöhung des Bundeszuschusses zur Rentenversicherung finanziert werden. Der Bundeszuschuss soll ab dem Jahr 2021 dauerhaft um 1,4 Milliarden Euro erhöht werden.

Gießen, Hamburg (epd). Eine Unterlassungsklage der Gießener Ärztin Kristina Hänel wird am Landgericht Hamburg erst im August verhandelt. Ihre Anwälte hätten die Klage gegen den Betreiber der Internetseite "Babykaust.de" im Juli 2019 eingereicht, teilte Hänel am 15. April mit. Dieser habe in den vergangenen Jahren "Hunderte" Strafanzeigen nach Paragraf 219a des Strafgesetzbuches gegen Ärzte gestellt, weil sie auf ihrer Internetseite über Schwangerschaftsabbrüche informierten.

Sie selbst sei bisher vier Mal vom Betreiber der Seite angezeigt worden, erklärte Hänel. Dieser stelle sie "und andere Ärztinnen und Ärzte auf eine Stufe mit den Verbrechern des Nationalsozialismus, die in den Konzentrationslagern Menschen unter schrecklichsten Bedingungen gequält und getötet haben". Mit seinen Holocaustvergleichen diffamiere er nicht nur Ärzte, sondern auch ungewollt Schwangere.

Das Landgericht Hamburg habe den für 17. April angesetzten Termin wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt und wollte laut Hänel im schriftlichen Verfahren, also ohne mündliche Verhandlung, entscheiden. Der Betreiber der Internetseite habe dem Verfahren nicht zugestimmt, so dass ein Termin vor Ort stattfinden müsse. Das werde am 21. August sein.

Die Allgemeinmedizinerin Hänel wurde wegen Werbung für den Abbruch einer Schwangerschaft nach Paragraf 219a Strafgesetzbuch angeklagt und zu einer Geldstrafe verurteilt.

München (epd). Kein Zoobesuch, kein Schwimmbad, kein Ausflug in die Berge - schon das ist bei schönem Wetter schlimm genug. Wenn aber noch existenzielle Probleme dazukommen, die Eltern in Kurzarbeit sind oder um den eigenen Betrieb bangen, kann sich der Stress auch in häuslicher Gewalt entladen. Davor warnen in Zeiten der Corona-Ausgangsbeschränkungen viele Experten.

"Manchmal bekommen wir dramatische Anfragen", berichtet Elisabeth Rümenapf, die die Erziehungsberatungsstelle bei der Stadtmission Nürnberg leitet. Wenn es etwa um das Besuchsrecht bei geschiedenen Ehepaaren geht, komme man als Beraterin in einer Telefonkonferenz auch an die Grenzen, berichtet sie. Dass sie momentan weniger Hilfegesuche als sonst verzeichne, liege aber wohl daran, dass die Familien noch mit sich selbst beschäftigt seien, sagt Rümenapf.

Sozialpädagoge Timo Jansen sieht das ähnlich. Er arbeitet bei der Psychologischen Beratungsstelle der Diakonie in Regensburg. In der kollektiven Krise träten individuelle Probleme oftmals in den Hintergrund, sagt er. So könnten Ehe- oder Familienkonflikte gegen den "gemeinsamen Feind Corona" vorübergehend zweitrangig werden, weil Menschen in der Lage seien, sich zu arrangieren. Die Frage sei nur, wie lange das anhält. Wenn das bestehende "das Notprogramm zur Normalität" werden sollte, rechnet er mit verstärkten Problemen.

Dass momentan die Ruhe vor dem Sturm herrscht, glaubt auch Dorothea Jung von der Online-Beratung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) in Fürth. Die Zahl der Ratsuchenden habe sich zwar erhöht, aber "noch nicht signifikant". Die Fragen, die häufiger kämen als davor seien, was tun, wenn sich die Atmosphäre zwischen den Familienmitgliedern auflade, was tun mit wütenden Kindern.

Wenn der Verdacht bestehe, dass es in der Nachbarschaft zu häuslicher Gewalt kommt, sollten sich die Bürger ans Sozialbürgerhaus oder die Polizei wenden, sagt eine Sprecherin des Münchner Jugendamts. Das Amt verzeichnet derzeit Fälle von häuslicher Gewalt und Kindeswohlgefährdungen, "aber nicht in einer signifikant steigenden Tendenz". Man gehe davon aus, "dass die Fallzahlen ansteigen werden, je länger die Ausgangsbeschränkungen bestehen bleiben".

Kinder und Familien aus prekären Verhältnissen leiden stark unter der Corona-Krise, sagt Frauke Riegelsberger-Ganglmeier vom Deutschen Kinderschutzbund in Regensburg. Täglich erlebe sie bei den Telefonaten, wie groß die Verzweiflung sei, wenn die Familien auf engstem Wohnraum zusammenleben müssten. "Wie lange kann man das aushalten?", sei eine der meistgestellten Fragen. Auch die Berater wüssten darauf keine Antwort. Aber die Corona-Krise offenbare einmal mehr, "dass die, für die es immer schwierig war, es jetzt noch schwerer haben", so Riegelsberger: "In vielen Familien wird ein Knacks bleiben."

Die Schließung von Schulen und Kitas sei eine große Herausforderung, gerade für Kinder und Jugendliche aus belasteten familiären Situationen, heißt es beim Münchner Sozialreferat. Denn dort erführen sie einen strukturierten Tagesablauf, erhielten eine warme Mahlzeit und könnten sich mit ihren Sorgen an das pädagogische Personal wenden. "Ihre Probleme werden an diesen Orten sichtbar", so eine Sprecherin. "Fallen diese Orte weg, verschwinden die jungen Menschen mit ihren Problemen und Sorgen aus dem Blickfeld."

Von einer Dunkelziffer bei häuslicher Gewalt geht die Münchner Polizei aus. Viele Übergriffe würden erst zeitverzögert bekannt, sagt Polizeisprecher Ronny Ledwoch. Zwar sei die Polizei in der ersten Aprilwoche 37 Mal zu Einsätzen wegen häuslicher Gewalt ausgerückt - in der gleichen Woche im Vorjahr waren es nur 31 Mal. Doch daran sei noch keine Tendenz ablesbar. Fälle häuslicher Gewalt würden oft erst später angezeigt und nicht, "solange sich die Menschen im sozialen Nahfeld bewegen". Gerade Kinder und Jugendliche griffen nicht einfach zum Telefon, wenn ihnen daheim Unrecht widerfahre.

Rüdesheim (epd). In der Corona-Krise hat das Robert Koch-Institut schon sehr früh darauf gedrängt, dass die Krankenhäuser in relativ kurzer Zeit die Zahl der Intensivbetten möglichst verdoppeln. Hier kämen die Häuser gut voran, sagte die Vorsitzende des Marburger Bundes, Susanne Johna, im Interview des Evangelischen Pressedienstes. Unzureichend sei allerdings der Gesundheitsschutz auf den Stationen. Warum Deutschland beim Kampf gegen die Pandemie im internationalen Vergleich relativ gut dasteht, erläuterte die Internistin und Krankenhaushygienikerin, die seit November 2019 Bundesvorsitzende der Ärztegewerkschaft ist, im Gespräch mit Markus Jantzer.

epd sozial: Frau Dr. Johna, wie schützen Sie sich vor dem Coronavirus?

Susanne Johna: Ich versuche, die Regeln zu befolgen, also 1,5 bis zwei Meter Abstand zu halten. Ich wasche mir außerdem regelmäßig die Hände, das bin ich als Krankenhaushygienikerin ohnehin gewohnt. Ich desinfiziere mir in der Klinik noch häufiger als sonst die Hände. In der Klinik tragen wir durchgehend einen chirurgischen Mund-Nasenschutz, bei einem Kontakt zu einem Covid-19-Verdachtsfall natürlich komplette Schutzkleidung.

epd: Wie können Sie Ihre Fachkenntnisse als Hygienikerin in der aktuellen Situation in dem Krankenhaus in Rüdesheim, in dem Sie beschäftigt sind, einbringen?

Johna: Ich bringe sie im Krankenhaus an viel mehr Stellen ein, als ich erwartet hätte. Denn wir müssen ganz viel improvisieren. Wir müssen zum Beispiel Desinfektionsmittel, die in großen 1.000-Liter-Kanistern angeliefert werden, selber abfüllen. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Dazu müssen wir als Hygieniker Prozesse zum Einsammeln und zur Aufbereitung der Kanister entwickeln. Ganz grundsätzlich müssen wir in der aktuellen Mangelsituation neu denken.

epd: Die Krankenhäuser bereiten sich auf eine wachsende Zahl an Intensivpatienten vor. Wie gut kommen sie dabei voran?

Johna: Die Häuser kommen gut voran. Dabei war es ganz wichtig, früh genug planbare Operationen zu verschieben. So wurde Zeit gewonnen, um Material zu beschaffen und Personal für ihren Einsatz auf Intensivstation zu schulen.

epd: Wird die geplante Aufrüstung auf 50.000 Betten, was fast einer Verdoppelung entspricht, gelingen?

Johna: Noch ist eine Verdoppelung der Betten nicht erreicht. Wir sind jetzt in Deutschland bei 40.000 verfügbaren Intensivplätzen. Ab Mai sollen mehr als 10.000 zusätzliche Beatmungsgeräte von Herstellern geliefert werden. Positiv ist festzuhalten, dass die Belastung in den Krankenhäusern bis jetzt etwas langsamer zunimmt, als das erwartet wurde. Das gilt jedenfalls insgesamt betrachtet, in einzelnen Regionen dürfte es allerdings anders sein.

epd: Wie es scheint, fehlt es den Krankenhäusern weniger an Intensivbetten als an Schutzausrüstung. Wie besorgniserregend ist der Mangel an relativ einfachen Sachmitteln?

Johna: Da mache ich mir schon Sorgen. Denn entscheidend für die Versorgung der Bevölkerung wird sein, dass das Personal in den Krankenhäusern gesund bleibt und die Belastung durchhält. Wer an Covid-19 erkrankt, kann für zwei Wochen und länger ausfallen. Aus diesem Grund ist die Schutzkleidung das A und O. Hier nehme ich außerdem mit Sorge zur Kenntnis, dass das Robert Koch-Institut seine Anforderungen an die Schutzausrüstung in der aktuellen Lage absenkt. Hintergrund sind die Lieferengpässe.

epd: Hat der Mangel an Schutzausrüstung in den Krankenhäusern bereits Schaden angerichtet?

Johna: Wir hören, dass Fachkräfte ausfallen, weil sie sich infiziert haben. Sie haben sich in den Krankenhäusern angesteckt, aber auch außerhalb.

epd: Wie viele Klinikfachkräfte sind daran erkrankt und fallen nun an ihren Arbeitsplätzen aus?

Johna: Wir haben dazu leider keine guten Zahlen. Das bedeutet, wir wissen nicht, wie viele Ärzte und Pflegekräfte infiziert sind. Das ist erstens so, weil nicht das gesamte Fachpersonal getestet worden ist. Der zweite Grund für unseren Datenmangel ist, dass auf den Meldezetteln nicht zwischen den Berufsgruppen differenziert wird. Dort wird "medizinisches Personal" angekreuzt und nicht weiter unterschieden etwa zwischen Arzthelferin und Intensivpflegeschwester. Lägen hierzu präzisere Erkenntnisse vor, könnten die Krankenhäuser ihre Schutzmaßnahmen gegebenenfalls nachbessern.

epd: Welche Vorkehrungen müssen die Kliniken aus Ihrer Sicht noch treffen, damit sie den Belastungen in den nächsten Wochen und Monaten gewachsen sein werden?

Johna: Nötig sind insbesondere intensive Schulungen. Das ist auch deshalb wichtig, um zur Not Fachpersonal der Intensivstationen durch Personal aus anderen Stationen ersetzen zu können. Und es melden sich auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Ruhestand, die wir dann ebenfalls schulen - und zwar jetzt schon, nicht erst, wenn ein Engpass auftritt.

epd: Wie würden Sie die Stimmung unter den Klinikärztinnen und -ärzten beschreiben? Erleben Sie eine Angst vor Überforderung?

Johna: Angst nicht. Ich erlebe sehr viel Aktivität und ganz, ganz viel Wissensaustausch. Das finde ich großartig. Ich höre aber auch viele Ärzte und Pflegekräfte, die sich beim Thema Schutzkleidung alleingelassen fühlen. Angst bereitet ihnen insbesondere, dass nun aufgrund des Ausrüstungsmangels hochwertige FFP2-Masken durch einfachen Mund-Nasen-Schutz ersetzt werden müssen. Wir fangen sogar an zu überlegen, wie wir die FFP2-Masken wieder aufbereiten können, nachdem bis zur Corona-Krise die Empfehlung des RKI galt, die Masken nach einmaligem Gebrauch zu entsorgen.

epd: Wie werden die Krankenhäuser finanziell durch die Corona-Krise kommen?

Johna: Das kürzlich beschlossene Programm der Bundesregierung, um die Kliniken während der Corona-Epidemie finanziell zu unterstützen, enthält vernünftige Maßnahmen. Irritierend ist aber, dass jedes freigehaltene Bett mit 560 Euro im Monat unterstützt wird, unabhängig davon, ob es in einem Krankenhaus der Maximalversorgung wie einer Uniklinik oder in einem Haus der Grundversorgung wie ein Kreiskrankenhaus steht. Dabei ist doch ganz klar, dass diese beiden Kliniktypen unterschiedlich hohe Grundkosten haben. Dass nur 50 Euro mehr pro Corona-Fall gezahlt werden, ist ebenfalls zu wenig. Die Summen, die für Arzneimittel, Schutzkleidung und Desinfektionsmittel anfallen, werden deutlich höher liegen.

epd: Wie werden die Krankenhäuser reagieren, wenn ihnen das Geld nicht reicht?

Johna: Unterschiedlich. Bei privaten Trägern kann ich mir vorstellen, dass sie regional aus der Versorgung von Corona-Patienten aussteigen, wenn sich das für sie nicht rechnet.

epd: Mehr als ein Drittel aller Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sind in privater Hand, handeln also gewinnorientiert ...

Johna: Private Träger müssen jetzt ihre Gewinnerwartungen massiv herunterschrauben.

epd: Erweist sich die Privatisierung im Klinikbereich in der aktuellen Herausforderung durch die Corona-Krise folglich als Nachteil?

Johna: Als Vorteil jedenfalls nicht. Private Kliniken sparen nachweislich noch mehr Personal ein als gemeinnützig oder staatlich getragene Kliniken. Und mit einer dünnen Personaldecke wird es in der Corona-Krise schwierig. Auch könnte die Tatsache, dass private Träger aus wirtschaftlichen Gründen noch weniger Material in ihren Lagern vorhalten, zusätzliche Schwierigkeiten bringen.

epd: Was sagt es insgesamt über das deutsche Gesundheitswesen aus, dass die Sterblichkeit der Corona-Infizierten in Deutschland so viel niedriger liegt als in anderen EU-Staaten und den USA?

Johna: Das ist für sich betrachtet noch kein Ausweis für die Leistungsfähigkeit des deutschen Gesundheitssystems. Diese Zahlen werden auch durch andere Faktoren beeinflusst, zum Beispiel durch die Tatsache, dass in Deutschland viel mehr getestet wird als in anderen Ländern. Wir wissen auch nicht, wie viele der sogenannten Corona-Toten wirklich durch den Virus getötet wurden und nicht aufgrund anderer Erkrankungen.

epd: Welche systematischen Stärken und Schwächen des deutschen Gesundheitssystems hat die Epidemie bereits offengelegt?

Johna: Als systematische Stärke erweist sich, dass wir in Deutschland Reservekapazität haben. Gerade diese Tatsache wurde bis vor wenigen Monaten noch massiv kritisiert, etwa in einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Da wurden europäische Staaten positiv hervorgehoben, die mit viel weniger Krankenhäusern, viel weniger Betten und mit weniger Kosten auskommen. Die Krankenhäuser in Deutschland haben eine durchschnittliche Belegung von knapp unter 80 Prozent, wohingegen in anderen europäischen Staaten Krankenhäuser im Schnitt eine Auslastung von 85 bis 90 Prozent ausweisen. In der Corona-Krise sind wir nun heilfroh, dass wir diese Reserven haben. Denn sie können ja im Krankenhaus den Intensivbereich für Corona-Patienten nur erweitern, wenn sie in anderen Stationen freie Kapazitäten haben. Das ist ein entscheidender Grund, warum etwa die Niederlande uns bittet, Patienten aufzunehmen - und wir das auch können.

Berlin (epd). Im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte der Geschäftsführer des Verbandes, Frederic Seebohm, dass bis zu 200.000 alte Menschen schon bald nicht mehr durch osteuropäische Betreuungspersonen versorgt werden könnten. Oft müssten nun die Angehörigen selbst einspringen. Die Fragen stellte Patricia Averesch.

epd sozial: Herr Seebohm, ausländische Betreuungskräfte dürfen nach den Einreisebeschränkungen weiter nach Deutschland einreisen. Warum gehen Sie davon aus, dass trotzdem so viele Osteuropäerinnen fehlen werden?

Frederic Seebohm: Das ist ganz einfach. Nur legal beschäftigte Betreuungspersonen dürfen einreisen - das sind in Deutschland aber nur zehn Prozent. Die Mehrheit der Betreuungspersonen ist illegal tätig. Ich weiß zwar nicht, wie streng die Polizei an den Grenzen kontrolliert, aber nach geltendem Recht dürften diese Menschen nicht das Land betreten. Hinzu kommt, dass sich alle Einreisenden seit Karfreitag zunächst zwei Wochen lang in häusliche Quarantäne begeben müssen. Auch von dieser Regel sind nur legal beschäftigte Betreuungspersonen ausgenommen. Wir rechnen damit, dass nach Ostern schrittweise bis zu 200.000 Menschen fehlen werden.

epd: Das Einreiseverbot wurde bereits im März verhängt. Warum gehen Sie davon aus, dass sich die Not erst nach Ostern zeigen wird?

Seebohm: Wir gehen davon aus, dass die familiäre Solidarität das Fehlen der Betreuungspersonen vor und während Ostern aufgefangen hat. Angesichts von Homeoffice und Kurzarbeit kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich viele Familien zunächst selbst um den pflegebedürftigen Angehörigen gekümmert haben, bevor sie in dieser Situation Geld für eine legal tätige Betreuungskraft ausgegeben haben. Das war für den Moment vielleicht sogar etwas familiär sehr Bereicherndes, aber es ist keine Dauerlösung. Wir wissen nicht, wie lange die Corona-Maßnahmen andauern werden und auch nicht, ob es nicht wieder zu einem Aufflammen der Infektionen kommen wird. Nach Ostern wird sich die Lage zuspitzen.

epd: Tagespflege-Einrichtungen für Senioren haben geschlossen, und Kurzzeitpflege-Einrichtungen nehmen oft keine neuen Bewohner auf. Welche Möglichkeiten haben die Familien, in denen die Betreuungskräfte fehlen?

Seebohm: Das ist eine ganz schwierige Situation. Die Dienstleistung der Betreuungspersonen ist wichtig für das körperliche aber auch für das seelische Wohlbefinden der Senioren. Wir reden von Menschen in existenziellen Nöten, die meist bis in den Tod von den Betreuungspersonen begleitet werden. Jetzt müssen die Angehörigen selbst einspringen oder rund tausend Euro mehr in die Hand nehmen und eine Betreuungsperson legal beschäftigen.

epd: Ihr Verband vertritt über Vermittlungsagenturen rund ein Drittel der legal in Deutschland tätigen Betreuungspersonen. Sind in der Krise denn überhaupt noch genug legal beschäftigte Frauen bereit, nach Deutschland zu kommen?

Seebohm: Ja, auch wenn in unseren Agenturen manche Betreuungspersonen ihre Arbeit abbrechen oder Reisen nicht antreten. Das ist nachvollziehbar. Sie haben Angst um ihre eigene Familie in der Heimat.

epd: Große Buslinien fahren aktuell nicht. Wie wird die Ein- und Ausreise der legal tätigen Betreuungspersonen aktuell organisiert?

Seebohm: Die Vermittlungsagenturen beauftragen zurzeit Kleinbusse. Allerdings müssen die Kleinbusfahrer zwei Wochen lang in häusliche Quarantäne, wenn sie zum Beispiel nach Polen zurückkehren. In Polen sind die Quarantänevorschriften härter als in Deutschland. Deshalb machen es die polnischen Fahrer so, dass sie mit den Bussen bis zur deutschen Grenze fahren und die Betreuungspersonen dort absetzen. Die Betreuungspersonen müssen dann zu Fuß über die Grenze, wo sie dann wieder von Bussen abgeholt werden.

epd: Was könnte die Betreuungskräfte dazu bewegen, nach Deutschland zu kommen oder hier zu bleiben?

Seebohm: Es braucht finanzielle Anreize. In Österreich zahlt der Staat aktuell eine "Bleib da"-Prämie in Höhe von 500 Euro, damit Betreuungspersonen vier Wochen länger bleiben und gar nicht erst abreisen. Eine solche Zahlung in Österreich ist nur möglich, weil dort die häusliche Betreuung schon seit 2007 auf eine rechtliche Grundlage gestellt wurde und nicht 90 Prozent der Betreuungskräfte wie in Deutschland illegal arbeiten.

Dresden/Herrnhut (epd). Es ist eine Arbeit der Nähe und persönlichen Begleitung: Hospize und ambulante Dienste betreuen schwer kranke und sterbende Menschen. Wohl niemand will in den letzten Stunden seines Lebens allein sein. Da bekommt das berühmte Handhalten eine ganz neue Bedeutung. Eine, die in Corona-Zeiten äußerst schwierig ist, wie Hospizreferent Tilmann Beyer von der Diakonie Sachsen bestätigt.

"Es ist ein Dilemma. Corona läuft der Hospizarbeit entgegen", sagt er. Da sei jetzt gerade im ambulanten Bereich Kreativität gefragt. Wenn Ehrenamtlichen die Arbeit am Patienten in Zeiten der Pandemie untersagt ist, dann können sie Menschen zumindest am Telefon weiter unterstützen. "Sie sehen ihre Aufgabe und den Sinn darin, jetzt zu helfen - so gut es eben geht", sagt Beyer. Und sie seien sehr motiviert. "Jetzt erst recht" - das würden ihm Hospizdienstmitarbeiter spiegeln.

Die ambulante Betreuung sei vor allem auf den Telefonkontakt verlegt, sagt Ansgar Ullrich, Koordinator beim Christlichen Hospizdienst Dresden. Da gelte es, "aus der Ferne möglichst eine enge Verbindung herzustellen". Zudem sei der Gesprächsbedarf bei den Angehörigen in der Krise noch mal größer, weil sie auf sich selbst zurückgeworfen seien. "Es braucht sehr viel mehr Zuspruch", sagt Ullrich.

Die 130 Ehrenamtlichen des ambulanten Dresdner Hospizdienstes, die zwischen 20 und 80 Jahre alt sind, arbeiten derzeit von zu Hause aus. "Es gibt so viele Gespräche am Telefon wie nie zuvor in unserer Arbeit", sagt Ullrich. Er nennt es das "Wiederentdecken des Telefons". Zudem würden viele Briefe geschrieben, "echte Post" werde verschickt. "Unsere Rolle ist die Ermutigung untereinander", sagt Ullrich.

Auch werde in der Corona-Krise die Nachbarschaft neu entdeckt. "Die Leute trauen sich plötzlich, um Hilfe zu fragen", sagt Ullrich. Die Hospizbetreuung der Patienten zu Hause werde von Angehörigen derzeit weniger bis kaum angefragt. "Wahrscheinlich wird viel mehr über die Familien abgefangen", vermutet er.

2019 hat der Christliche Hospizdienst Dresden etwa 400 Patienten begleitet und rund 350 Trauernde. Derzeit bereitet sich der ambulante Dienst auf eine verstärkte Arbeit mit Trauernden vor. Nach dem Tod eines Angehörigen seien Familien auf sich selbst zurückgeworfen, jetzt in der Krise noch viel mehr. Gruppengespräche sind wegen der Ausbreitung der Corona-Pandemie nicht erlaubt. Da breche auch dort etwas weg, es gebe "große Not", betont Ullrich. Auch hier sollen Einzeltelefonate helfen.

Etwas anders sieht es im stationären Bereich aus. In den Hospizen sind nach einer Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen in Sachsen Besuche unter bestimmten Bedingungen zugelassen, wenn auch immer noch reduziert. "Patienten und Angehörige sind sehr verantwortungsvoll, sie haben viel Verständnis für die Situation", sagt die Pflegedienstleiterin des Stationären Hospizes "Siloah" im ostsächsischen Herrnhut, Kathrin Dwornikiewicz.

Pro Tag sei jetzt eine Besucherin oder einen Besucher pro Patient zugelassen. Wenn jemand im Sterben liegt, würden auch Ausnahmen gemacht, dann seien es manchmal mehr. "Es ist möglich, sich zu verabschieden", sagt Dwornikiewicz.

Das Herrnhuter Hospiz habe glücklicherweise ideale bauliche Voraussetzungen, erzählt sie. Besucher nutzten über die Balkone einen separaten Zugang zu den insgesamt zwölf Zimmern. Vor der Lockerung konnten über diese Balkone auch Gespräche im entsprechenden Abstand geführt werden.

"Hospizbewohnern, denen es bessergeht, raten wir aber von Besuchern ab, um kein zusätzliches Risiko einzugehen", sagt Dwornikiewicz. Sie sollen sich zudem nur im Garten der Einrichtung bewegen, möglichst nicht durch Herrnhut spazieren. Auch im stationären Bereich unterstützen normalerweise Ehrenamtliche die Betreuung. Und auch sie telefonieren derzeit viel.

Sachsens Diakoniechef Dietrich Bauer betont: "Die Corona-Pandemie trifft die Hospize ins Herz ihres Anliegens." Denn es sei eine Herausforderung, bei der geforderten Abstandsregelung "das letzte Stück eines zu Ende gehenden Lebensweges unter der engen und intensiven Einbeziehung von Angehörigen und Freunden zu gestalten", sagt Bauer. Das Hospizpersonal trage daher in der aktuellen Krise eine "schwere und doppelte Verantwortung".

Berlin (epd). Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) hat für seine Mitglieder ein Selbsthilfeprogramm zur Beschaffung von Schutzkleidung eingerichtet. "Wir haben damit die nötigen Voraussetzungen geschaffen und kaufen weltweit Schutzkleidung auf, um diese den bpa-Mitgliedern zur Verfügung zu stellen", sagte bpa-Präsident Bernd Meurer am 14. April in Berlin. Zur Vorfinanzierung des Programms seien neun Millionen Euro bereitgestellt worden.

Meurer geht davon aus, dass die stationären Einrichtungen und ambulanten Dienste mit einer täglich steigenden Zahl von Menschen mit Corona-Infektion konfrontiert sein werden. "Dafür benötigen wir geeignete Schutzkleidung in ausreichender Menge, die es in ganz Europa nach wie vor nicht gibt", betonte er. Inzwischen verfüge der bpa unter anderem über insgesamt vier Millionen Schutzmasken, die von den Mitgliedseinrichtungen über einen neu eingerichteten Onlineshop bestellt werden können, hieß es.

Freiburg (epd). Die Dienstgeberseite der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes hat eine Prämienzahlung nur für Pflegekräfte in der Altenhilfe als ungerecht bezeichnet. Prämien seien eine gute Möglichkeit, Einsatz und Leistung zu honorieren, es müssten jedoch alle Berufsgruppen berücksichtigt werden, "die unter hohem Risiko im Kampf gegen das Virus im Einsatz sind", teilte die Caritas-Dienstgeberseite am 14. April in Freiburg mit. Dazu gehörten auch Beschäftigte im Rettungsdienst, in Krankenhäusern und in der Jugend- sowie Behindertenhilfe.

Die Caritas-Dienstgeberseite fordert von der Politik eine bundesweit einheitliche Finanzierung aus Steuermitteln, die unbürokratisch und möglichst schnell erfolgen soll. Es dürften weder die Patienten noch die Sozialversicherung die Prämien finanzieren, hieß es.

Hannover (epd). Mit einer speziellen Krankenwohnung will die Caritas in Hannover pflegebedürftigen wohnungslosen Menschen helfen. Die Wohnung im hannoverschen Stadtteil Kirchrode bietet auf insgesamt 130 Quadratmetern Platz für fünf Frauen und Männer, wie der Caritasverband Hannover am 14. April mitteilte. Sie solle obdachlosen Menschen, die ihre gesundheitlichen und sozialen Probleme nicht aus eigenen Kräften überwinden könnten, professionelle Hilfe anbieten, sagte Caritas-Vorstand Andreas Schubert.

Menschen ohne Wohnung fielen oft durch das Raster bestehender Hilfsangebote, erläuterte Schubert. Ihre Lage werde zudem - gerade in der Corona-Krise - besonders prekär, wenn sie an Erkrankungen litten, die weiter behandelt werden müssten. So könnten sie nach Brüchen oder Krankenhaus-Aufenthalten nicht mehr auf der Straße oder in einer Gemeinschaftsunterkunft leben.

In der möblierten Fünf-Zimmer-Wohnung steht Betroffenen nach Angaben der Caritas ein Pflegedienst zur Seite. Ärzte der Caritas-Straßenambulanz unterstützen das Personal bei medizinischen Fragen auf ehrenamtlicher Basis. Zwei soziale Helfer, selbst ehemalige Wohnungslose, helfen den Bewohnerinnen und Bewohnern, ihren Alltag zu bewältigen.

München (epd). Wenn schwer kranke Menschen über ihre Suizid-Wünsche sprechen wollten, so war das bis vor kurzem für Ärzte und Pflegepersonal ein doppeltes Problem. Nicht nur die Sorge um den lebensmüden Patienten belastete sie dann. Die Gesprächspartner mussten auch befürchten, sich in eine rechtliche Grauzone zu begeben, wenn sie ausführlich auf das Thema assistierter Suizid eingingen. Seit das Bundesverfassungsgericht den umstrittenen Paragrafen 217 StGB am 26. Februar für ungültig erklärt hat, fühlen sich viele sicherer.

"Jetzt können wir als diejenigen, die Menschen in den Pflegeheimen begleiten, wieder ganz offen mit ihnen darüber reden, wenn sie einen Sterbewunsch äußern", sagt Dorothea Bergmann, Leiterin der Fachstelle Spiritualität - Palliativ Care - Ethik – Seelsorge der Hilfe im Alter bei der Inneren Mission München. "Wir haben dann die Möglichkeit, im Gespräch zu ergründen, was der Mensch noch an Ressourcen hat. Und wir können in multiprofessioneller Zusammenarbeit mit versuchen, die Lebensqualität zu verbessern und Ausblicke aufzuzeigen."

Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gebe es für Pflegepersonal in Heimen sowie für Ärzte wieder Rechtssicherheit, bestätigt die Münchner Fachanwältin für Medizinrecht, Tanja Unger, die Ärzte vor dem Verfassungsgericht vertreten hat. "Der Paragraf 217 StGB war eine Einschränkung im Palliativ- und Pflegebereich."

Warum viele Mediziner Probleme mit dem nun gekippten Gesetz hatten, erklärt Johanna Anneser, Leiterin des Palliativmedizinischen Dienstes im Münchner Klinikum rechts der Isar, so: "Wenn mich Patienten in Beratungsgesprächen fragten, wie sie schneller sterben könnten, war unklar, ob allein eine Beratung dieser Patienten zum Suizid schon strafbar ist." Immer wieder habe sie auch erlebt, dass sich Patienten – im Wissen um die Strafbarkeit der Suizid-Beihilfe – nicht mehr trauten, ihren Sterbewunsch ihr gegenüber auszusprechen. Damit hatte die Ärztin dann auch keine Möglichkeit, schwer kranke und sterbewillige Patienten vor einer grausamen Selbsttötung zu bewahren. "Ich selbst kenne Fälle, wo sich Patienten in ihrer Not von einem Hochhaus oder vor den Zug gestürzt haben. Das ist unmenschlich."

Kritiker des Sterbehilfe-Urteils weisen jedoch auf Gefahren hin. Sie warnen, dass die Zulassung organisierter Suizid-Beihilfe alte oder kranke Menschen unter Druck setzen könnte, davon Gebrauch zu machen. "Wir sind alle dazu angehalten, genau hinzuschauen, dass da kein Dammbruch passiert", mahnt etwa Michael Thelen, Leiter des Evangelischen Seniorenzentrums Theresienau in Bonn. Zwar arbeitet sein Haus eng mit einem Hospizverein zusammen, um schwer kranke Menschen so gut wie möglich zu begleiten. Dennoch werde auch seine Einrichtung wohl früher oder später damit konfrontiert werden, dass ein Bewohner sich an einen Sterbehilfeverein wendet, befürchtet Thelen.

Rechtsanwältin Unger erwartet aber nicht, dass Sterbehilfevereine nun in Pflegeheimen werben werden. Zudem bedeute das Kippen des Paragrafen 217 StGB keinen rechtsfreien Raum. Es gelte nun die Rechtslage, wie sie bis 2015 bestand. Danach ist die Beihilfe zum Suizid nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen straffrei. Nämlich dann, wenn ein Mensch den Entschluss freiverantwortlich, wohlerwogen und nachhaltig getroffen habe. Das schließt zum Beispiel aus, dass kurzfristige Entscheidungen oder Selbsttötungsabsichten von Menschen mit schweren Depressionen oder Demenz unterstützt werden dürfen.

Sterbehilfevereine wüssten, dass sie diese Kriterien streng überprüfen müssten, weil sie es sonst mit der Staatsanwaltschaft zu tun bekämen, sagt Unger. Allerdings werde es immer schwarze Schafe geben. Die Heimleitungen sollten eingreifen, wenn vonseiten Dritter Sterbehilfe angeboten werde, obwohl ein Patient nicht mehr in der Lage sei, frei zu entscheiden, rät Unger. Feststehe auch, dass weder Pflegepersonal noch Ärzte verpflichtet seien, den Wunsch eines Patienten nach Suizid-Beihilfe zu erfüllen. Andererseits müssten Pflegepersonal oder Heimleitung auch akzeptieren, wenn ein Patient sich ganz bewusst Suizid-Beihilfe organisiere. "Es ist letztlich seine Entscheidung an wen er sich wendet."

Pfarrerin Bergmann hat allerdings die Erfahrung gemacht, dass Patienten sich umorientieren konnten, wenn sie offen mit ihnen über ihre Suizid-Gedanken sprechen konnte. "In dem Moment, wo man das zulässt, erleben Bewohner, dass sie auch mit so einem Wunsch gesehen und gehört werden. Wenn Menschen erleben, dass sie ganzheitlich wahr- und ernstgenommen werden, dann ändert das auch nochmals etwas an ihrer Haltung zum eigenen Leben."

"Viele Patienten wollten in erster Linie "grünes Licht", beobachtet auch Unger. "Sie wollen wissen, dass sie assistierten Suizid begehen können, falls sie es gar nicht mehr aushalten." In vielen Fällen komme es dann gar nicht dazu.

Denn Palliativmediziner könnten belastende Symptome wie Schmerzen, Atemnot und Übelkeit sehr gut lindern, erklärt Anneser. "Aber es gibt eine, wenn auch kleine Gruppe von Patienten, bei denen wir das nicht in dem Maße schaffen, dass es für sie eine akzeptable Lösung ist." Man könne den Beschluss eines Menschen, Suizid zu begehen bedauern und alles versuchen, ihn umzustimmen. "Aber dessen freie Entscheidung ist in letzter Konsequenz zu akzeptieren."

Osnabrück (epd). Der theologische Geschäftsführer der Diakonie Osnabrück Stadt und Land, Friedemann Pannen, hat das Sterbehilfe-Urteil des Bundesverfassungsgerichts als Stärkung des Selbstbestimmungsrechts von schwerkranken Patienten begrüßt. "Selbstbestimmung und Freiheit sind zentrale Werte der christlichen Botschaft," sagte Pannen dem Evangelischen Pressedienst (epd). Ein selbstbestimmtes Leben zu führen, bedeute auch, die Art und Weise des Sterbens gestalten zu können.

Der Ende Februar von dem Gericht gekippte Paragraf 217 Strafgesetzbuch habe dieses Recht faktisch aber eingeschränkt. Deshalb sei es folgerichtig gewesen, dass die Vorschrift für ungültig erklärt worden sei. "Der Gesetzgeber muss dafür sorgen, dass das Selbstbestimmungsrecht auch in dieser kritischen Phase am Lebensende verwirklichbar bleibt", sagte Pannen.

Nun sei der Gesetzgeber allerdings auch in der Verantwortung, das Gesetz so auszugestalten, dass Missbrauch und Kommerzialisierung ausgeschlossen seien. "Als Kirche und Diakonie sind wir herausgefordert, da unsere Position einzubringen." Er plädiere für ein zweistufiges Schema, sagte Pannen. Zum einen sollte die Assistenz zum Suizid nicht Vereinen überlassen werden. "Das sollten ausschließlich Ärzte vollziehen dürfen." Zudem sollte, ähnlich wie beim Schwangerschaftsabbruch, eine unabhängige Beratung verpflichtend sein.

Pannen betonte, durch die gesetzliche Neuregelung dürfe kein Druck auf alte Menschen entstehen, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Suizid dürfe nur als ultima ratio in Frage kommen und nicht zur Normalität werden. Von der Ausgestaltung des Gesetzes hänge ab, ob und wie sich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auf die Arbeit in den Altenhilfe-Einrichtungen auswirken werde. "Nach wie vor ist es wichtig, dass wir in allen unseren Einrichtungen Menschen dazu bewegen wollen, das Leben bis zuletzt anzunehmen."

Das Bundesverfassungsgericht hatte am 26. Februar das seit 2015 geltende Verbot organisierter Hilfe beim Suizid gekippt, weil die Vorschrift mit dem Grundgesetz unvereinbar sei. Zugleich stellten die Richter dem Gesetzgeber frei, die Suizidhilfe zu regulieren.

Frankfurt a.M. (epd). Suchen Asylbewerber derzeit rechtlichen Rat, so stehen sie häufig vor einem neuen Problem. "Wegen der Corona-Pandemie sind viele Flüchtlingsberatungsstellen nur noch per Telefon und E-Mail erreichbar. Das ist schon aufgrund der Sprachbarriere schwierig“, sagte Maria Bethke, Referentin für Asylverfahrensberatung und Erstaufnahme der Diakonie Hessen, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Auch der erforderliche Rechtsrat vom Anwalt sei schwieriger zu erhalten. Denn auch viele Kanzleien erlaubten zurzeit keine persönliche Vorsprache von Klienten.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wollte dieser Situation Rechnung tragen. Schon seit 23. März sollten bis auf eng definierte Ausnahmen keine negativen Bescheide mehr versendet werden. In einem Schreiben an die Bundesrechtsanwaltskammer kündigte die Behörde an, ab dem 20. April nur in jenen Verfahren Bescheide zuzustellen, bei denen ein Flüchtling bereits von einem Anwalt vertreten wird. Ab dem 4. Mai ist von der Behörde die Rückkehr zum regulären Verfahren anvisiert.

"Wir sind uns bewusst, dass es angesichts der gegenwärtigen Einschränkungen des öffentlichen Lebens für Antragstellerinnen und Antragsteller schwierig sein kann, eine Rechtsberatung oder anwaltliche Vertretung in Anspruch zu nehmen beziehungsweise Rechtsmittel gegen Bescheide des Bundesamts einzulegen“, heißt es in dem Schreiben der Behörde.

Tatsächlich bekommen laut Bethke aber dennoch Flüchtlinge immer wieder Bescheide des BAMF. Jonathan Leuschner, Fachanwalt für Migrationsrecht aus Frankfurt am Main berichtet, dass auch während der coronabedingten Einschränkungen und zum Teil sogar noch nach einer ersten Ankündigung des BAMF im März, den Versand von ablehnenden Entscheidungen vorerst auszusetzen, eine Reihe solcher negativen Entscheidungen bei ihm eingegangen seien. Dabei sei es kein Problem, den Versand der Bescheide auszusetzen, bis die Lage der Corona-Pandemie sich etwas beruhigt habe, so der Jurist.

Auch zu "normalen" Zeiten führt ein zugestellter Bescheid des BAMF nicht selten zu Problemen. "Üblicherweise kommen die Betroffenen persönlich in die Sprechstunde einer Flüchtlings-Beratungsstelle“, sagte Bethke. Hier gelte es erst einmal Vertrauen zu schaffen. Und den oft Traumatisierten die weiteren Schritte des Verfahrens zu erklären.

"Auch wenn ein Dolmetscher dabei ist, behelfe ich mir zur Visualisierung von kritischen Punkten oft mit einem Blatt Papier, auf dem ich etwa bestimmte Behörden oder einzuhaltende Fristen aufmale", berichtet Leuschner. Mit der Arbeit im Homeoffice gehe aber all das nicht mehr. Jetzt würden die Bescheide abfotografiert und per E-Mail versandt. Mit den Anfragen allein per Telefon oder E-Mail sei die anwaltliche Beratung schwieriger geworden, weiß der Anwalt. Denn der persönliche Kontakt könne bei den häufig sehr bewegenden Fluchtgeschichten schlicht nicht ersetzt werden.

Die fehlenden persönliche Begegnung führt laut Bethke oft zu ganz praktischen Problemen, etwa wenn eine Unterschrift nötig ist. Wer keine Möglichkeit habe, ein Dokument auszudrucken, müsse es per Post erhalten, was bei den kurzen Klagefristen von einer oder zwei Wochen oft mit dem Risiko der verspäteten Zustellung verbunden sei.

Die Einschränkungen wegen der Pandemie haben jedoch nicht nur Auswirkungen auf die Dauer des Asylverfahrens im BAMF. „Auch der Familiennachzug ist derzeit nicht möglich und die Familienzusammenführung im sogenannten Dublin-Verfahren wurde gestoppt", sagte Bethke. Dabei können Familienmitglieder, die in unterschiedlichen EU-Ländern einen Asylantrag gestellt haben, beantragen, dass alle zusammen in nur einem Land das Verfahren durchlaufen müssen.

Kommt ein Streit mit den Behörden, etwa wegen eines abgelehnten Asylantrags oder einer Duldung vor Gericht, dauert auch das nun erheblich länger. Denn die zuständigen Verwaltungsgerichte arbeiten ebenfalls nur eingeschränkt. "Die Eilverfahren werden aber weiterhin bearbeitet", sagte Leuschner.

Das Bundesverwaltungsgericht kündigte nach mehreren Corona-Infektionsfällen der Mitarbeiter und Richter unterdessen an, ab Montag, den 20. April, seinen regulären Sitzungsbetrieb wieder aufnehmen zu wollen.

Kiel (epd). Animositäten zwischen dem Chefarzt einer Klinik und einer ungekündigten Oberärztin sind kein Grund für deren Freistellung von der Arbeit. Eine tariflich unkündbare Arbeitnehmerin darf mit einer bezahlten Freistellung von der Arbeit nicht unter Druck gesetzt werden, damit sie einem Aufhebungsvertrag zustimmt, entschied das Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Holstein in Kiel in einem am 8. April bekanntgegeben Urteil.

Konkret ging es um eine angestellte geschäftsführende Oberärztin einer Klinik. Die Medizinerin ist nach den geltenden tariflichen Bestimmungen ordentlich nicht kündbar. Neben der Patientenversorgung gehörte zu ihren Aufgaben Lehrverpflichtungen und wissenschaftliche Arbeiten.

Als 2018 ein neuer Chefarzt in die Klinik kam, entwickelten sich schnell Spannungen zwischen der Oberärztin und ihrem neuen Vorgesetzten. Als die Ärztin dann auch noch längere Zeit arbeitsunfähig krank war und im November 2019 zur Arbeit zurückkehren wollte, wurde sie unter Fortzahlung ihrer Vergütung "insbesondere auch für Verhandlungen über die Aufhebung beziehungsweise Abwicklung ihres Anstellungsverhältnisses" freigestellt. Sie musste Visitenkarten, Schlüssel, Mitarbeiterausweise und auch ihr Dienst-Laptop abgeben. Ihr Account an der Klinik wurde vom Arbeitgeber gelöscht.

Doch die Ärztin wollte weiter auf ihren Posten arbeiten und zog deshalb vor Gericht. Nachdem das Arbeitsgericht ihrem Antrag auf einstweilige Verfügung stattgab, wurde sie vorübergehend in einer anderen Klinik eingesetzt, allerdings nicht als geschäftsführende Oberärztin.

Das LAG gab der Frau jetzt im vollen Umfang recht. Die Klägerin habe einen Anspruch auf Beschäftigung als geschäftsführende Oberärztin. Sie dürfe auch nicht deshalb ihre Arbeit verlieren, weil der Chefarzt ihre Position an einen mitgebrachten Oberarzt vergeben hat. Ein solcher vom Chefarzt hervorgerufener "Teamüberhang" sei kein "schutzwürdiges Interesse für eine Freistellung", so das Gericht.

Die Oberärztin habe sich nichts zuschulden kommen lassen. Die Klinik habe die einseitige Freistellung "zur Durchsetzung nicht schutzwürdiger Eigeninteressen missbraucht", rügte das LAG. Die Oberärztin müsse nicht gegen ihren Willen Verhandlung über die Aufhebung und Abwicklung ihres Arbeitsvertrages führen. Die Eilentscheidung auf Weiterbeschäftigung sei auch deshalb dringend geboten, weil die Klinik die Oberärztin für Dritte quasi "unsichtbar" gemacht hatte. Sie wurde nicht mehr auf der Klinik-Homepage aufgeführt und sie war sowohl in der Krankenversorgung als auch für die Wissenschaft und Forschung nicht mehr existent.

Az.: 3 SaGa 7 öD/19

Stuttgart (epd). Selbstständige können für die kurzfristige Pflege eines Angehörigen kein Pflegeunterstützungsgeld für erlittenen Verdienstausfall verlangen. Die bis auf zehn Tage beschränkte Hilfeleistung können nach dem Willen des Gesetzgebers nur Beschäftigte, nicht aber Selbstständige, Beamte, Hartz-IV-Bezieher und Arbeitslosengeld-I-Empfänger verlangen, entschied das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg in Stuttgart in einem am 9. April veröffentlichten Beschluss.

Seit 2008 haben Beschäftigte bei einer "kurzen Arbeitsverhinderung" wegen der akut anfallenden Pflege eines nahen Angehörigen für höchstens zehn Tage Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld. Die Pflegekasse zahlt dann 90 Prozent des tatsächlich ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts, jedoch nicht mehr als 70 Prozent der kalendertäglichen Beitragsbemessungsgrenze, insgesamt derzeit 109,38 Euro pro Kalendertag.

Selbstständige gelten dabei jedoch nicht als "Beschäftigte", so dass sie für eine übernommene Kurzzeitpflege kein Pflegeunterstützungsgeld beanspruchen können. Eine Ausnahme besteht nur für selbstständige Landwirte, weil die Pflichtmitglied der landwirtschaftlichen Kranken- und Pflegeversicherung sind.

Im konkreten Fall wollte eine selbstständige Rechtsanwältin das nicht hinnehmen. Sie war kurzfristig für die Pflege ihres querschnittsgelähmten Bruders eingesprungen. Die Tante, die zuvor die Pflege übernommen hatte, hatte einen Schlaganfall erlitten.

Die Anwältin meinte, dass eine gesetzliche Regelungslücke bestehe. Der Gesetzgeber habe mit dem Pflegeunterstützungsgeld nahen Angehörigen die Möglichkeit zur Bewältigung der akuten Pflegesituation geben wollen, ohne dass diese finanzielle Verluste erleiden. Sie habe wegen der Pflege ihres Bruders ihre Arbeit einstellen und Termine verlegen müssen.

Das LSG sprach ihr jedoch kein Pflegeunterstützungsgeld zu. Nur weil eine gesetzliche Regelung aus sozial- oder rechtspolitischen Erwägungen als unbefriedigend empfunden werde, liege noch keine planwidrige gesetzliche Regelungslücke vor. Der Gesetzgeber habe mit seinem weiten Gestaltungsspielraum ausdrücklich Selbstständige vom Pflegeunterstützungsgeld ausgeschlossen. Zweck der Regelung sei nicht "eine allgemeine Ausweitung von flankierenden sozialen Leistungen für Pflegepersonen, sondern nur eine verbesserte Absicherung" für "Beschäftigte", die sich von der Arbeitsleistung wegen familiärer Pflege befreien lassen oder an der Arbeitsleistung gehindert sind.

Arbeitnehmer oder arbeitnehmerähnliche Personen seien gerade wegen ihrer abhängigen Beschäftigung auch besonders schutzbedürftig. Das Pflegezeitgesetz und damit auch das Pflegeunterstützungsgeld wolle hier die Rückkehr in das Berufsleben erleichtern. Selbstständige seien mit Beschäftigten aber nicht vergleichbar. Sie könnten auch ohne Freistellung Arbeitszeit und -ort selbst bestimmen. Hier habe die Anwältin selbst angegeben, dass sie Termine verlegen konnte.

Az.: L 4 P 2797/19

Essen (epd). Ein unregelmäßig ausgeübter Minijob von acht Stunden pro Woche führt nicht zu einem Arbeitslosengeld-II-Anspruch für arbeitsuchende EU-Ausländer. Solch eine untergeordnete, geringfügige Beschäftigung führt nach EU-Recht nicht zu einem Hartz-IV-Bezug, entschied das Landessozialgericht (LSG) Nordrhein-Westfalen in Essen in einem am 6. April bekanntgegebenen Urteil.