Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 08/2019 - 22.02.2019

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 08/2019 - 22.02.2019

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 08/2019 - 22.02.2019

Ihr wöchentlicher Branchendienst

Ausgabe 08/2019 - 22.02.2019

In knapp einer Woche hat die Koalition ihren Kompromiss zum Werbeverbot für Abtreibungen durchs Parlament gebracht. Die Reform des heftig umstrittenen Paragrafen 219a ist beschlossen. Die Opposition ist wütend, die Union zufrieden, und die SPD verteidigt sich noch einmal. Sie muss gegen ihre Überzeugung stimmen.

Sie alle verbindet die Musik, und alle haben ein Ziel: professionell zu spielen. An der Mannheimer Popakademie unterstützt die Stiftung "Aktion Luftsprung" chronisch kranke Musiker auf ihrem Weg zum Erfolg. Sie haben bereits eine Band gegründet - und proben für ein großes Konzert im Sommer. Unser Autor Ralf Schick hat die Band getroffen.

Das Fehlen von Wohnraum lässt die Mieten explodieren. Experten diskutieren schon länger, wo der Hebel anzusetzen ist, um die Misere vor allem in den Ballungsräumen zu beenden. Eine Frage lautet: Welche rechtlichen und politischen Steuerungsmöglichkeiten haben Kommunen, um bezahlbaren, insbesondere sozial gebundenen Wohnraum zu schaffen oder zu erhalten? Einen großen, schreibt Iris Behr, Rechtsanwältin und Prokuristin bei der Institut Wohnen und Umwelt GmbH, in ihrem Gastbeitrag für epd sozial.

Wirklich überraschend kam das Urteil nicht: Der EuGH hatte bereits im Streit eines Chefarztes einer katholischen Klinik gegen seine Kündigung nach einer zweiten Heirat die Richtung vorgegeben. Nun hat der Mann zum zweiten Mal vom Bundesarbeitsgericht Recht bekommen. Die Richter sahen seine Entlassung als nicht gerechtfertigt an. Die Kirche kann aber noch das Verfassungsgericht anrufen.

Hier geht es zur Gesamtausgabe von epd sozial 8/2019

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Dirk Baas

Ich freue mich über Ihre Email

Berlin (epd). Die große Koalition hat ihren lange umstrittenen Kompromiss zum Werbeverbot für Abtreibungen durch den Bundestag gebracht. Eine Mehrheit von 371 Abgeordneten stimmte für eine Lockerung des Paragrafen 219a im Strafgesetzbuch. Ärzten ist es demnach künftig erlaubt, darüber zu informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Für weitere Informationen, etwa über Methoden, müssen sie aber an dafür befugte Stellen verweisen.

Die Opposition lehnte den Kompromiss ab. Linke, Grüne und FDP wollten den Paragrafen ganz abschaffen. Der AfD geht dagegen die Lockerung zu weit.

Insgesamt gab es 277 Stimmen gegen den Gesetzentwurf von Union und SPD. Gegenstimmen dürfte es auch aus der SPD gegeben haben. Die Sozialdemokraten hatten ursprünglich auch eine Abschaffung des umstrittenen Paragrafen verlangt, einen entsprechenden Antrag aber aus Rücksicht auf die Koalition mit der Union zurückgezogen.

Viele Frauen in der SPD-Fraktion taten sich mit dem Kompromiss schwer. Die Abgeordnete Ulla Schmidt (SPD) verteidigte ihn. Er sei ein Fortschritt für Frauen und Ärzte, sagte sie im Bundestag. "Das ist nicht das, was wir uns gewünscht haben", sagte der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Dennoch verteidigte auch er den Kompromiss. 652 von 709 Bundestagsabgeordneten gaben ihre Stimme ab, 4 Parlamentarier enthielten sich.

Ausgehandelt worden war der Kompromiss von fünf Bundesministern, fachlich zuständig oder als Vertretung ihrer Parteien: Katharina Barley, Franziska Giffey (beide SPD), Jens Spahn, Helge Braun (beide CDU) und Horst Seehofer (CSU). Bis auf Seehofer verfolgte die Gruppe die Debatte am Donnerstag im Bundestag. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stimmte im gut gefüllten Plenum mit ab.

Der beschlossene Gesetzentwurf sieht Änderungen am Paragrafen 219a sowie am Schwangerschaftskonfliktgesetz vor. Neben der Lockerung, die Ärzten bei ihrer Information an Patientinnen Rechtssicherheit geben soll, regelt die Änderung auch, dass es künftig verlässliche Informationen im Internet geben soll. Die Bundesärztekammer soll Listen mit Ärzten und jeweils gewählten Abtreibungsmethoden führen und veröffentlichen.

FDP, Grüne und Linke kritisieren, dass Ärzte auf diese Informationen verweisen, sie aber nicht selbst veröffentlichen dürfen. Alle bislang wegen des Paragrafen 219a verurteilten Ärztinnen müssten weiter mit Strafverfolgung rechnen, sagte die Grünen-Politikerin Katja Keul. Die Linken-Abgeordnete Cornelia Möhring prognostizierte, die Debatte um das Werbeverbot für Abtreibungen sei mit diesem Kompromiss noch nicht beendet.

Der Paragraf 219a verbietet die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche aus wirtschaftlichen Interessen oder in "grob anstößiger Weise". In der Vergangenheit führte das auch zu einer Verurteilung von Ärzten, die aus ihrer Sicht rein sachlich über Abtreibungen informiert haben.

Die Gießener Ärztin Kristina Hänel, die auf Grundlage des Paragrafen 219a zu einer Geldstrafe verurteilt worden war, äußerte sich nicht zufrieden mit der Gesetzesänderung. Sie hat angekündigt, wegen des Paragrafen vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Im Gespräch mit dem epd bekräftigte sie vor der Entscheidung des Bundestags: "Wenn die Abstimmung so ausgeht wie erwartet, dann beeinflusst das ja meinen Gang zum Bundesverfassungsgericht nicht."

Berlin (epd). Der Strafrechtsparagraf 219a verbietet die Werbung für Abtreibungen aus wirtschaftlichem Eigeninteresse oder "in grob anstößiger Weise". Das öffentliche Anbieten "eigener oder fremder Dienste" zum Schwangerschaftsabbruch sowie Hinweise auf Abtreibungsmethoden werden mit bis zu zwei Jahren Haft oder einer Geldstrafe geahndet.

Öffentlich spielte der Paragraf 219a lange keine Rolle, obwohl nach Anzeigen von Lebensschützern gegen einzelne Ärzte ermittelt wurde, die darüber informieren, dass sie Abtreibungen machen. Seit im November 2017 aber die Gießener Ärztin Kristina Hänel dafür zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt worden war, stand die Forderung nach einer Abschaffung oder Reform des Paragrafen auf der politischen Agenda.

Der am 21. Februar vom Bundestag beschlossene Kompromiss von Union und SPD sieht als Änderung nun vor, den Paragrafen 219a durch eine weitere Ausnahme zu ergänzen. Danach dürfen Ärzte und Kliniken öffentlich darüber informieren, dass sie Abbrüche vornehmen. Für weitere Informationen können sie im Internet auf neutrale Stellen verlinken - oder in ihren Flyern darauf hinweisen.

Mit einer zusätzlichen Änderung im Schwangerschaftskonfliktgesetz soll sichergestellt werden, dass die Bundesärztekammer eine Liste von Ärzten und Kliniken führt, die Abtreibungen vornehmen. Sie soll im Internet veröffentlicht werden und auch Angaben über die Methoden enthalten.

Berlin (epd). Schwerstkranke haben weiterhin keine Chance, an tödlich wirkende Medikamente zu kommen. Obwohl das Bundesverwaltungsgericht geurteilt hat, dass das in Ausnahmefällen zu ermöglichen sei, lehnt das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte entsprechende Anträge auf Weisung des Gesundheitsministeriums ab, wie die Behörde am 19. Februar bestätigte. Die FDP im Bundestag will diese Praxis prüfen lassen. Patientenschützer kritisieren die unklare Rechtslage.

Ein Sprecher des Bundesamts für Arzneimittel sagte dem epd, dass es bisher in keinem Fall einen positiven Bescheid gegeben habe. Insgesamt seien 123 Anträge gestellt und 93 abgelehnt worden. Die übrigen befänden sich noch in der Bearbeitung. Insgesamt gehe die Zahl der Anträge zurück. Von Mai 2018 bis Ende Januar 2019 habe es nur 16 neue Ersuchen gegeben, sagte der Sprecher.

Der "Tagesspiegel" hatte über die Ablehnungen berichtet und aus internen Vermerken des Bundesgesundheitsministeriums zitiert, wonach die Behörde angewiesen wurde, keine positiven Entscheidungen zu treffen.

Im zentralen Schreiben von Gesundheits-Staatssekretär Lutz Stroppe vom Juni 2018 heißt es dazu, es könne "nicht Aufgabe des Staates sein, Selbsttötungshandlungen durch behördliche, verwaltungsmäßige Erteilung von Erlaubnissen zum Erwerb des konkreten Suizidmittels aktiv zu unterstützen". Es wendet sich an den Behördenleiter mit der Bitte, "solche Anträge zu versagen". Der Sprecher des Bundesamts bestätigte, bei dieser Bitte handele es sich um eine Anweisung, die die Behörde bei der Bearbeitung der Anträge berücksichtige.

Der "Tagesspiegel" hatte berichtet, zwar erkläre das Bundesamt offiziell, es bescheide die Anträge "stets nach sorgfältiger Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung der individuellen Umstände". Doch aus internen Unterlagen des Bundesgesundheitsministeriums, die nach Angaben des Blattes nach dem Informationsfreiheitsgesetz an die Zeitung herausgegeben werden mussten, gehe hervor, dass Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) selbst eine Sperre verfügt habe - ohne, dass es auf nähere Prüfungen ankommen solle.

Die FDP-Bundestagsabgeordnete Katrin Helling-Plahr kritisierte das Vorgehen von Spahn als "rechtswidrige Hinhaltetaktik: "93 von 123 Patienten hat das Gesundheitsministerium trotz schwerster Leiden nicht selbstbestimmt sterben lassen", sagte die Politikerin. Die FDP will erreichen, dass das Ministerium sich an das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hält und unheilbar Kranken in schwerster Notlage der Erwerb eines Betäubungsmittels für den Suizid zu ermöglichen ist.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte im März 2017 letztinstanzlich entschieden, dass Schwerstkranke in einer unerträglichen Leidenssituation vom Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte ausnahmsweise eine Erlaubnis zum Erwerb tödlich wirkender Betäubungsmittel erhalten können. Das Bundesgesundheitsministerium steht dem Urteil jedoch kritisch gegenüber, weil es nach seiner Ansicht den Staat zur Suizidassistenz verpflichtet.

Spahn hatte das mehrfach bekräftigt und erklärt, sein Ministerium habe eine andere Rechtsauffassung als das Bundesverwaltungsgericht. Der Minister will bevorstehende Verfahren beim Bundesverfassungsgericht abwarten, in denen das vom Bundestag 2015 beschlossene Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung überprüft werden soll. Erst nachdem diese Entscheidung gefallen sei, werde er die Position des Ministeriums überprüfen, hatte Spahn erklärt.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz drängte auf eine Entscheidung des höchsten Gerichts. Danach müsse der Bundestag für Rechtsklarheit sorgen. Weder Verwaltungsbeamte noch ärztliche Kommissionen könnten bewerten, wer ein Tötungsmittel erhalten darf und wer nicht, sagte Vorstand Eugen Brysch.

Berlin (epd). Die Frage, wer die Kinder betreut, ist bei Scheidungspaaren oft ein heißes Eisen. Nicht selten gibt es dabei unlösbare Konflikte, die vor Gericht landen. Jetzt diskutiert die Politik darüber, ein neues Regelmodell für die elterliche Sorge vorzuschreiben, wenn die Paare sich nicht einigen können. Die FDP hat einen Gesetzesvorschlag präsentiert, der statt dem heute überwiegend praktizierten Residenzmodell das sogenannte Wechselmodell vorgeben will. Hier würden die Eltern ihre Kinder im Idealfall zu gleichen Teilen betreuen. Das ist sehr umstritten. Ein Blick auf die Argumente von Gegnern und Befürwortern:

Warum muss für den Umgang mit Trennungskindern überhaupt eine neue Regelung her?

Das ist nötig, weil sich die Lebensrealität geändert hat. War es früher weitgehend Konsens, dass bei Scheidungen die Mutter die Kinder behält, und der Vater nur ein begrenztes Besuchsrecht bekam, ist das heute aus der Zeit gefallen. Das Modell "Sie sorgt, er zahlt" halten viele Experten für überholt, auch, weil sich die Rolle der Frau gewandelt hat, Stichwort Erwerbsarbeit. Auch Väter sind längst mehr in der Elternzeit anzutreffen und leisten auch verstärkt Familienarbeit.

Welche Gründe nennt die FDP für ihre Initiative?

Die Liberalen sind der Ansicht, dass die gemeinsame elterliche Betreuung dem Kindeswohl am besten entspricht. Sie werben dafür, dass die Familiengerichte das Wechselmodell künftig als Regelmodell anwenden. Ziel sei eine gemeinsame Betreuung der Kinder mit zeitlicher Verteilung zwischen ein Drittel/zwei Drittel bis hin zur hälftigen Teilung.

Welche Gründe sprechen für das Wechselmodell?

Ein Vorteil ist, dass die Kinder gleich viel Zeit mit der Mutter und dem Vater verbringen können und die Bindung zu einem Elternteil nach der Trennung nicht abbricht. Ein weiterer Pluspunkt ist die Gleichberechtigung bei der Betreuung, die viele Eltern mit dem Wechselmodell verbinden. Denn sowohl Mutter als auch Vater sind für den Alltag der Kinder, aber auch für die Freizeit, die Wochenenden und den Urlaub zuständig. Das Wechselmodell ist aus Sicht vieler Experten die schonendste Lebensvariante für Trennungskinder.

Welche Nachteile hat das Modell?

"Pendelnde" Kinder können oft kein "richtiges" Zuhause finden. Sie leben die eine Woche bei der Mutter, die andere beim Vater, wechseln immer zwischen zwei Haushalten hin und her. Zudem passt diese Betreuungsform nur auf jene Eltern, die trotz Trennung harmonisch miteinander umgehen. Fachleute betonen ausdrücklich, dass dieses Modell nur Erfolg haben kann, wenn eine Kommunikationsbereitschaft seitens der Eltern vorhanden ist. Bei vielen zerstrittenen Ex-Paaren funktioniert das nicht.

Auf welcher Grundlage entscheiden die Familiengerichte heute?

Die Regelungen zum Sorgerecht, den Aufgaben der Eltern sowie den Zuständigkeiten der Familiengerichte finden sich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB, §§ 1626-1698). Auch nach gerichtlichen Verfahren verbleiben in drei von vier Fällen die gemeinsamen Kinder bei der Mutter. Sie bekommt das Sorgerecht und die Unterhaltszahlungen und bestimmt damit die weitere Lebensführung. Der andere Elternteil muss sich mit Besuchsregelungen begnügen.

Wie viele Eltern teilen sich bereits die Betreuung der gemeinsamen Kinder?

Gegenwärtig praktizieren neun Prozent der Trennungseltern ein Wechselmodell, heißt es beim Interessenverband Unterhalt und Familienrecht (ISUV). Nach Angaben des Verbandes der alleinerziehenden Mütter und Väter (VAMV) wird in nur fünf Prozent aller Fälle ein echtes Wechselmodell, also eine tatsächlich etwa jeweils hälftige Betreuung, vereinbart.

Was sagen die Experten?

In der Anhörung des Rechtsausschusses des Bundestages war viel Distanz zu den FDP-Plänen zu hören. Miriam Hoheisel, Bundesgeschäftsführerin des Verbands alleinerziehender Mütter und Väter, sagte, das Wechselmodell verhindere die jeweils beste Lösung für das Kindeswohl. Deshalb sollten sich Eltern weiterhin für ein individuell passendes Betreuungsmodell entscheiden können. Zudem seien die Vorteile eines Wechselmodells für Kinder wissenschaftlich nicht belegt. Hildegund Sünderhauf-Kravets von der Evangelischen Hochschule Nürnberg sprach sich dagegen für das Wechselmodell als "Leitbild" aus. Die von den meisten Eltern gelebte partnerschaftliche Aufteilung von Familienarbeit und Erwerbstätigkeit in der Partnerschaft werde nach Beendigung der Partnerschaft im Wechselmodell fortgesetzt.

Wird das umstrittene Modell nun Gesetz?

Das ist bislang nicht abzusehen. Die Linkspartei will das auf jeden Fall verhindern. Sie hat einen eigenen Antrag in den Bundestag eingebracht und spricht sich dagegen aus, dass ein festgeschriebenes Wechselmodell als Regelfall vorgegeben wird. Die Linke setzt auf eine freie Entscheidung der Familien - und wird dabei vor allem Frauen- und Alleinerziehendenverbände unterstützt.

Wie geht es weiter im Politikbetrieb?

Nachdem FDP und Linke ihre Gesetzentwürfe im März 2018 in den Bundestag eingebracht haben, wurden sie zur weiteren Behandlung in den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen, der dazu am Mittwoch eine Expertenanhörung veranstaltet hat. Dabei, so berichtete die FDP, hätten die Fachleute großen Reformbedarf bei den Umgangsregelungen gesehen. Uneins seien sie sich aber darüber, was der Gesetzgeber nun konkret veranlassen soll. Bundesjustizministerin Katharina Barley (SPD) hat angekündigt, bis zum Sommer einen Referentenentwurf vorzulegen. Sie hat aber schon klargestellt, dass sie die FDP-Forderung ablehnt: Es gebe für die Vielfalt der Familien keinen Regelfall.

Bremen (epd). "Es gibt nicht den einen Hut, der auf alle passt", sagte der Psychologe an der Universität Bremen dem Evangelischen Pressedienst (epd). Rücker ist wissenschaftlicher Leiter der Studie "Kindeswohl und Umgangsrecht", die seinen Angaben zufolge erstmals in Deutschland die Auswirkungen der beiden gängigen Betreuungsmodelle auf die Kinder beleuchtet.

Bisher leben die Kinder hierzulande meist nach dem "Residenzmodell" überwiegend bei einem Elternteil. Das sogenannte Wechselmodell, bei dem die Kinder zum Beispiel eine Woche beim Vater und die nächste bei der Mutter wohnen, wird unter anderen von der FDP empfohlen, um veränderten Familienmodellen gerecht zu werden. Nach Ansicht der Befürworter sollte es per Gesetz als Normalfall festgeschrieben werden. Rücker sagte, er sei in dieser Frage gegen jeglichen Dogmatismus.

Die Ergebnisse seiner Studie würden demnächst vom Bundesfamilienministerium veröffentlicht, das die Untersuchung in Auftrag gegeben habe. Ähnliche Studien in anderen Ländern hätten ergeben, dass Kinder, die abwechselnd bei beiden Elternteilen lebten, etwas besser entwickelt und emotional stabiler seien. Die Unterschiede nivellierten sich jedoch, wenn andere Faktoren berücksichtigt würden, wie etwa der jeweilige Erziehungsstil oder das Verhältnis der Eltern untereinander, erläuterte der Psychologe.

"Der Gegenstand ist viel zu komplex, als dass man ihn in zwei Modelle pressen könnte", betonte Rücker. Er plädierte dafür, die Beratung für die Familien deutlich auszubauen. Es gebe einen großen Nachholbedarf. Immerhin 200.000 Kinder seien jährlich betroffen. Wenn Eltern sich nicht einigen könnten, müssten sie sich differenziert beraten lassen können, anstatt sofort vor dem Familiengericht zu landen.

Zudem sei für viele Familien das Wechselmodell kaum praktikabel, selbst wenn sie es wünschten. Sie könnten es sich nicht leisten, wenn Väter ihre Arbeitszeit reduzierten und beide Elternteile in gleich großen Wohnungen lebten. "Im Moment ist das Wechselmodell eines für die Mittelschicht und die Oberklasse." Die Politik müsse dafür sorgen, dass diese Ungerechtigkeit etwa durch Steuererleichterungen beseitigt werde.

Hintergrund der Debatte sind Bestrebungen in der Politik, das Umgangsrecht anzupassen, weil immer mehr Mütter arbeiten und Männer zunehmend mehr Umgang mit den Kindern einfordern. Derzeit leben dennoch rund 73 Prozent aller Scheidungskinder wochentags bei der Mutter und jedes zweite Wochenende beim Vater, der Unterhalt zahlt. Auch die Diakonie teilte mit, sie halte nichts von einer gesetzlichen Verankerung eines einheitlichen Betreuungsmodells. Eltern müssten sich eigenverantwortlich einigen. Am Mittwoch beschäftigte sich auch der Rechtsausschuss des Bundestages mit dem Thema.

Frankfurt a.M. (epd). In der Debatte über die sinkende Rückholquote beim Unterhaltsvorschuss mahnt der Verein Väteraufbruch für Kinder eine sachliche Debatte an. "Die aktuelle Aufregung vor allem der Grünen ist wenig nachvollziehbar, weil sie zu erwarten war", heißt es in einer Mitteilung vom 19. Februar. Durch die zurecht erfolgte Ausweitung des Unterhaltsvorschusses bis zum 18. Lebensjahr würden nun vor allem ältere Kinder und ""Altfälle" erfasst.

Dazu komme der Umstand, dass es den Vätern, die zum Unterhalt verpflichtet sind, oft am Geld fehlt. Je älter die Kinder werden, desto höher sei der Unterhalt. "Wer aber schon den Unterhalt für ein 5-jähriges Kind nicht zahlen konnte, der kann es für ein 13-jähriges Kind erst recht nicht", erläuterte Markus Witt, Mitglied im Bundesvorstand des Vereins.

Er verwahrt sich gegen die pauschale Verurteilung von Vätern als Unterhalts-Preller. "Diejenigen, die regelmäßig Väter pauschal an den Pranger stellen, sollen einmal vorrechnen, wie man mit zwölfEuro Stundenlohn den vollen Mindestunterhalt für zwei Kinder aufbringen soll. Diese Väter können nicht zahlen." Der gesetzliche Mindestlohn sei nicht einmal für die Versorgung nur eines Kindes ausreichend.

Solange die Politik nicht verstehe, dass es nur beide Eltern gemeinsam die angemessene Versorgung der Kinder schaffen, wird sich nach Ansicht des Vereins nichts ändern. "Probleme der Alleinerziehenden, Kinderarmut oder Unterhaltsvorschuss sind nicht unwesentlich auf das Versagen der Politik zurückzuführen."

Väter müssten stärker in die Betreuung der Kinder eingebunden, "auch das ist eine Unterhaltsleistung. Damit besteht auch für Mütter die Chance auf ein ausreichendes Erwerbseinkommen und mindert das Risiko der Altersarmut", sagte Witt.

Frankfurt a.M., München (epd). Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist mit seinem Plan gescheitert, in allen Bundesländern sogenannte Anker-Zentren zur zentralen Unterbringung von Flüchtlingen während ihres Asylverfahrens einzurichten. Außer Bayern, das sieben dieser umstrittenen Großunterkünfte unterhält, haben bisher nur Sachsen und das Saarland jeweils ein solches Zentrum. Experten betonen jedoch, nicht die Bezeichnung der Einrichtungen sei entscheidend, sondern für welche Politik sie stünden - und die sei grundfalsch.

"In fast allen Bundesländern werden ähnliche Sammellager betrieben, wenn auch unter anderem Namen", sagte Bernd Mesovic, Leiter der Abteilung Rechtspolitik von Pro Asyl, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Anker-Zentren sind für ihn ohnehin nur eine "politpsychologische Konstruktion". Aber die Bezeichnung fand Eingang in den Koalitionsvertrag von Union und SPD.

Grundidee der Zentren: Die zuständigen Behörden sollen in den Sammellagern unter einem Dach arbeiten, um die Asylverfahren zu beschleunigen - und dann auch für rasche Abschiebung zu sorgen.

Dass es wohl keine weiteren Zentren geben wird, sieht Seehofer gelassen. "Die ersten Erfahrungen vor Ort zeigen, dass sich die Zusammenarbeit aller beteiligten Behörden unter einem Dach bewährt", zeigte er sich bereits im November bei der Innenministerkonferenz zufrieden.

Auch in Sachsen sieht man sich auf dem richtigen Weg. Das im Sommer vergangenen Jahres eingerichtete Ankerzentrum in Dresden hat sich nach Ansicht von Innenminister Roland Wöller (CDU) bewährt. Die durchschnittliche Verfahrensdauer zur Bearbeitung von Asylanträgen liege bei weniger als drei Monaten, so der Minister. Man verfolge das Ziel, den gesamten Prozess der Anerkennung und der Prüfung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) schneller, geordneter und rechtssicher zu machen.

Mesovic sieht in den Zenten dagegen vor allem den Versuch, "den direkten staatlichen Zugriff" auf die Flüchtlinge zu erleichtern. Dies sei eine Reaktion darauf, dass im Jahr 2015 mit hohen Flüchtlingszahlen den staatlichen Stellen ein immenser Kontrollverlust vorgeworfen wurde. "Es geht darum, die Flüchtlinge länger in den Einrichtungen zu halten und nicht zeitnah auf die Kommunen zu verteilen."

Viele Bundesländer folgten der Philosophie, dass man zusammengezogene Asylbewerber besser kontrollieren könne und sie nach Abschluss der Verfahren auch zügiger wieder loswerde, betonte Mesovic.

Der Freiburger Soziologe Albert Scherr kritisiert, dass die Bundesregierung in vielen Bereichen verschärfte Regelungen im Umgang mit Flüchtlingen durchgesetzt habe, nicht nur in den Anker-Zentren. Scherr zufolge ist lediglich die "Idee gescheitert, eine bundesweit einheitliche Struktur durchzusetzen". Die grundlegenden Elemente einer restriktiven Behandlung von Flüchtlingen wie die Verlängerung der Aufenthaltsdauer in den Sammelunterkünften, die Zusammenführung aller Entscheidungsinstanzen sowie gegebenenfalls direkte Abschiebungen aus Lagern würden auch in anderen Bundesländern praktiziert.

Nach Scherrs Beobachtung scheitern Abschiebungen vor allem aus zwei Gründen: "Erstens sprechen die Gerichte in vielen Fällen mit guten Gründen einen Abschiebeschutz aus und erteilen eine Duldung. Zweitens weigern sich Herkunftsländer, bei der Rückführung zusammenzuarbeiten, also etwa Dokumente auszustellen. Daran ändern Anker-Zentren nichts."

Die Caritas sieht die Zentren ebenfalls kritisch. "Einiges ist besser geworden, einiges schlecht geblieben, manches schlechter geworden", sagte jüngst der Regensburger Diözesan-Caritasdirektor Georg Falterbaum. Aber: Die kürzere Verfahrensdauer sei zumindest für die neu ankommenden Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive positiv zu beurteilen. Und auch die gesundheitliche Versorgung habe sich verbessert.

Kritisch bewertet der katholische Wohlfahrtverband indes die teils monate- und jahrelange Aufenthaltsdauer in den Einrichtungen. Peter Neher, Chef der Caritas auf Bundesebene: "Das ist nicht hinnehmbar. Die Aufenthaltsdauer in den Ankerzentren muss deutlich gesenkt werden, insbesondere für Familien."

Frankfurt a.M. (epd). Albert Scherr, der auch Mitglied im Rat für Migration ist, kritisiert, dass in Deutschland ein Diskurs "dominant geworden ist, in dem Flüchtlinge vor allem als Bedrohung dargestellt werden, und kaum noch als Menschen, die auf Aufnahme und Schutz angewiesen sind". In der Folge seien in zahlreichen Teilbereichen verschärfte Regelungen im Umgang mit Flüchtlingen durchgesetzt worden, nicht nur in den umstrittenen Ankerzentren, erläutert der Leiter des Instituts für Soziologie der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Die Fragen stellte Dirk Baas.

epd sozial: Sieben Ankerzentren in Bayern, je eins in Sachen und im Saarland. Darf man das Konzept von Minister Horts Seehofer (CSU) als gescheitert ansehen oder tut sich hier noch etwas in den Ländern?

Albert Scherr: Gescheitert ist allein die Idee, eine bundesweit einheitliche Struktur durchzusetzen. Die grundlegende Elemente, das heißt Verlängerung der Aufenthaltsdauern in lagerartigen Sammelunterkünften, Zusammenführung aller Entscheidungsinstanzen sowie gegebenenfalls direkte Abschiebungen aus den Unterkünften, werden aber auch in anderen Bundesländern praktiziert.

epd: Wie bewerten Sie diese Entwicklung? Immerhin ist die Schaffung der Ankerzentren im Koalitionsvertrag vereinbart?

Scherr: In zahlreichen Teilbereichen sind verschärfte Regelungen im Umgang mit Flüchtlingen durchgesetzt. Auch das zunächst sehr umstrittene das Ziel, maximal 200.000 Flüchtlinge pro Jahr aufzunehmen, ist faktisch durchgesetzt worden, vor allem durch Anwehrmaßnahmen wie die Zusammenarbeit mit der lybischen Küstenwoche und Vereinbarung mit Mali und Niger.

epd: Also hat Seehofer durchaus etwas erreicht?

Scherr: Wäre ich Seehofer, würde ich auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Durchsetzung der eigenen Politik hinweisen sowie darauf, dass man die scheinbaren Abgrenzungen einiger Landesregierungen nicht allzu ernst nehmen muss. Das alles hat damit zu tun, dass ein Diskurs dominant geworden ist, in dem Flüchtlinge vor allem als Bedrohung dargestellt werden, und kaum noch als Menschen, die auf Aufnahme und Schutz angewiesen sind.

epd: Viele Kritiker, darunter die Linkspartei, halten diese Einrichtungen für grundgesetzwidrig. Wie lautet Ihre Einschätzung?

Scherr: Unstrittig ist, dass die zwangsweise Unterbringungen in Gemeinschaftsunterkünften einen erheblichen Grundrechtseingriff darstellt. Das betrifft insbesondere die grundgesetzlich garantierte Freizügigkeit bei der Wahl des Wohnortes und die Freiheit der Berufswahl. Und es gibt deutliche Belege auch dafür, dass in diesen Einrichtungen der Schutz der Privatsphäre und die Unverletzlichkeit der Wohnung faktisch nicht gewährleistet sind.

epd: Also ein Fall für das Bundesverfassungsgericht?

Scherr: Ob dies im rechtlichen Sinne verfassungswidrig ist, ist unklar, auch dass bestimmte Grundrechte nur für deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger gelten. Deshalb wäre eine Prüfung durch das Verfassungsgericht und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hilfreich.

epd: Es gibt längst funktionsgleiche Lager, die zwar anders heißen, aber auch mehrere Behörden ihre Arbeit unter einem Dach verrichten lassen. Ist das alles nur ein Frage der Etikettierung und wie sind hier die Zustände?

Scherr: Ja, das ist vor allem eine Frage der Etikettierung. Das diese nicht Ankerzentren, sondern zum Beispiel Landeserstaufnahmeeinrichtungen heißen, ist folgenlos, es ist nur eine rhetorische Abgrenzung. Zu den Zuständen in den Einrichtungen haben wir als Rat für Migration eine Expertise vorlegt, in der wir deutlich aufzeigen, was die weitreichenden und entmündigenden Folgen von Lagerordnungen, Kontrollen durch Sicherheitsdienste, Arbeitsverboten, beengter Unterbringung und nicht zuletzt der Angst vor Abschiebungen sind. Zudem ist in vielen Fällen Schulunterricht für Kinder immer noch nicht gewährleistet.

epd: Oberstes Ziel all dieser politischen Bemühungen ist eine schnellere Abschiebung jener Personen, die nicht bleiben dürfen. Haben Sie Erkenntnisse darüber, ob die Verfahren das in Bayern nun tatsächlich schneller werden und auch mehr Abschiebungen erfolgen?

Scherr: Abschiebungen scheitern, auch in Bayern, vor allem aus zwei Gründen: Erstens sprechen die Gerichte in vielen Fällen mit guten Gründen einen Abschiebeschutz aus und erteilen eine Duldung. Zweitens weigern sich Herkunftsländer, bei der Rückführung zusammenzuarbeiten, also etwa Dokumente auszustellen. Daran ändern Ankerzentren nichts. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass Abschiebungen in Bayern, aber etwa auch in Baden-Württemberg, zunehmend rücksichtsloser durchgesetzt werden. Eine humanitäre Rücksichtnahme, zum Beispiel auf die Situation von Kindern und Kranken, oder die Berücksichtung von Gefährdungen in den Zielländern von Abschiebungen, findet kaum noch statt.

epd: Welche Gründe hat das rigorosere Vorgehen der Behörden?

Scherr: In meinen Augen dient wohl es vor allem dazu, eine Politik der harten Hand vorzuzeigen, die bereit, menschliche Schicksale politischen Zielen unterzuordnen. An den tatsächlichen Abschiebezahlen ändert sich aber nicht viel.

epd: Die Einrichtungen gelten vielen Experten als zu groß konzipiert, sie würden mehr Probleme schaffen als lösen. Zu welcher Bewertung kommen Sie?

Scherr: Dieser Einschätzung stimme ich eindeutig zu. Die Probleme nehmen mit der Größe solcher Einrichtungen zweifellos zu, weil der Organisationsaufwand steigt und mögliche Konflikte nicht mehr dadurch reduziert werden, dass die Bewohner einander persönlich kennen.

epd: Kritik gibt es an vielen Zuständen in den Ankerzentren, etwa die fehlende Sicherheit für Frauen und Kinder, die fehlende Beratung und die Sachleistungen. Warum lassen sich die Mindeststandards nicht effektiv verbessern, etwa durch mehr Personal?

Scherr: Zweifellos wäre es möglich, die Beratung durch mehr Personal zu verbessern und auf Sachleistungen weitgehend zu verzichten. So könnte man zum Beispiel Küchen einrichten, in den die Bewohnerinnen und Bewohner selbst kochen können, statt ihnen Essen zuzuteilen. Das scheint aber nicht gewollt zu sein. Denn die Einrichtungen sollen ja auch hinreichend abschreckend wirken.

epd: Was wäre die bessere Alternative der Unterbringung der Menschen und worin lägen die Vorteile?

Scherr: Aus Sicht der Flüchtlinge und im Interesse ihrer sozialen Integration muss es um eine möglichst frühzeitige dezentrale Unterbringung in normalen Wohnungen gehen. Nur so ist eine eigenverantwortliche Lebensführung möglich.

epd: Viele Asylbewerber tauchen aus den vermeintlich streng überwachten Zentren in die Illegalität ab. Haben die Behörden die Lage nicht im Griff?

Scherr: Es ist verständlich, dass mache Flüchtlinge versuchen, sich einer drohenden Abschiebung zu entziehen. Denn sie haben von den Folgen einer Abschiebung mehr zu befürchten als von den schwierigen Lebensbedingungen in der Illegalität. Man wird sie nicht daran hindern können, abzutauchen, solange auf eine Inhaftierung verzichtet wird. Und zweifellos ist es menschenrechtlich und rechtsstaatlich betrachtet höchst problematisch, Menschen allein deshalb zu inhaftieren, weil sie verdächtigt werden, sich möglicherweise eine Abschiebung zu entziehen.

epd: Wäre es nicht sinnvoll, die Bundesländer mit der Abwicklung der Asylverfahren zu betrauen, dann wäre der "Flaschenhals" beim Bundesamt für Migration (BAMF) umgangen?

Scherr: Der Vorteil einer Dezentralisierung der Verwaltungsverfahren des BAMF auf die Ebene von Länderbehörden ist aus meiner Sicht nicht erkennbar. Entscheidend ist hier eine ausreichende Anzahl angemessen qualifizierter Fachpersonen. Allerdings besteht die Gefahr, dass eine Verlagerung auf Länderebene zu unterschiedlichen Verfahrensabläufen und Entscheidungskriterien führen könnte.

Rottenburg am Neckar (epd). Gewalt in der Pflege zu Hause geht nach Ansicht der Altersforscherin Gerda Blechner nicht immer auf Überforderung zurück. Häufig spielten auch langjährige familiäre Konflikte eine Rolle, sagte Blechner dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Wenn eine verwandtschaftliche Beziehung schon vor der Pflege etwa durch Eifersucht, Neid oder Habgier gestört ist, drohen Vernachlässigung, psychische Misshandlung und körperliche Aggression gegen den Pflegebedürftigen." Um dies zu verhindern, seien mehr Präventionsangebote notwendig.

"Schon an der Einstufung von Pflegebedürftigen durch den medizinischen Dienst sollten erfahrene Psychologen beteiligt werden", erklärte die 81-jährige Ethnologin und Psychologin aus dem baden-württembergischen Rottenburg am Neckar. "Sie sollten die häusliche und familiäre Situation dahingehend prüfen, ob hier eine gute Pflege möglich scheint."

Die pflegenden Angehörigen bräuchten zudem eine bessere und niedrigschwellige Beratung über Entlastungsmöglichkeiten wie Tagespflege, Kurzzeitpflege und ambulante Pflegedienste, sagte Blechner, die sich in einer Studie und einem Buch mit dem Titel "Von wegen Überforderung" mit dem Thema beschäftigt hat. "Wenn sie frühzeitig wissen, dass sie nicht alles allein schaffen müssen und Hilfe bekommen können, eskaliert die Situation womöglich nicht."

Ambulante Pflegedienste sollten zudem mit mehr Interventionsmöglichkeiten ausgestattet werden, wenn sie auf Missstände in den Familien stoßen und in engem Kontakt mit den Hausärzten der Pflegebedürftigen stehen, forderte die Expertin. "Die wenigsten ambulanten Pflegekräfte schließen sich mit den Hausärzten kurz, vieles wird nicht weitergeleitet und versandet dann irgendwo."

In der Pflege werde das Argument der kurzfristigen Überforderung viel bereitwilliger akzeptiert als in anderen Situationen, beklagte Blechner. "Wir haben für Überforderung ein Rund-um-Verständnispaket bereit, wenn den Pflegenden die Hand ausrutscht", sagte sie. "In anderen Berufen sind wir empört über die Entschuldigung 'Überforderung', etwa beim Lkw-Fahrer, der nach 15 Stunden am Steuer einen Unfall verursacht, oder beim übernächtigten Arzt, der einen Patienten genervt wegstößt."

Das A und O für eine gelingende häusliche Pflege sei ein gutes Verhältnis zwischen Pflegendem und Pflegebedürftigem, betonte die Expertin: "Eine positive Beziehung kann selbst schwerste Belastungen wettmachen."

Blechner, Gerda: "Von wegen Überforderung - als Grund für die Misshandlung von Pflegebedürftigen", Manuela Kinzel Verlag, 236 Seiten, 14 Euro

Mainz (epd). Die Probleme der rheinland-pfälzischen Sozialgerichte mit einer beispiellosen Klagewelle der Krankenkassen sind noch nicht überwunden. Das rheinland-pfälzische Justizministerium teilte dem Evangelischen Pressedienst (epd) am 17. Februar mit, es sei unklar, wie viele der anhängigen Klagen nach einer zwischen Kassen und Krankenhäusern ausgehandelten außergerichtlichen Einigung tatsächlich zurückgenommen werden.

Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hatte Ende Januar nach Abschluss außergerichtlicher Vermittlungsgespräche erklärt, ein Großteil der Verfahren werde gegenstandslos.

Ihrer "vorsichtigen Schätzung" nach könnten rund 80 Prozent der Fälle durch die Einigung erfasst sein. Später hatte die Ministerin diese Prognose im Mainzer Landtag nochmals bestätigt. "Diese Zahl ist für uns kaum nachvollziehbar", sagte eine Sprecherin des Sozialgerichts Trier dem epd. Tatsächlich betreffe eine Vielzahl der Klagen gar nicht die Schlaganfallversorgung, sondern andere strittige Behandlungskosten.

Zudem würden einige Krankenhäuser nicht unter die außergerichtliche Einigung fallen, da sie die Bedingungen des ausgehandelten Kompromisses nicht erfüllen. Außerdem würden immer noch zusätzliche Verfahren aus anderen Bundesländern nach Rheinland-Pfalz verwiesen.

Ähnliche Angaben machte auch das Sozialgericht in Mainz. Bislang gebe es keinerlei Anzeichen für eine "Klagerücknahmewelle". Die Vorstandsvorsitzende der AOK Rheinland-Pfalz, Martina Niemeyer, sagte dem epd, die Empfehlungen des Runden Tischs würden umgesetzt und von der AOK werde eine "möglichst verfahrensökonomische Lösung für alle Beteiligten" angestrebt. Allerdings gelte auch: "Wer nicht unter die im Rahmen der Empfehlung erarbeiteten Kriterien fällt, kann nun einmal keine automatische Klagerücknahme erwarten."

Auch die IKK Südwest, die sich dem ausgehandelten Kompromiss als einzige Kasse zunächst nicht angeschlossen hatte, zögert weiterhin mit einer Entscheidung. Zunächst solle noch ein Rechtsgutachten abgewartet werden, teilte ein Sprecher mit. Den Angaben zufolge betrifft von den mehr als 350 in Rheinland-Pfalz eingereichten Klagen der IKK ohnehin weniger als ein Viertel die Schlaganfall-Problematik. Bei rund 280 Fällen gehe es um andere Sachgebiete.

Auslöser der Streits zwischen Kassen und Kliniken war ein Urteil des Bundessozialgerichts von 2018, das die Qualitätsanforderungen bei der Behandlung von Schlaganfallpatienten strenger als in der Vergangenheit ausgelegt hatte. In besonders ernsten Fällen müssen Patienten mit einem Krankenwagen innerhalb von 30 Minuten in eine Spezialklinik gebracht werden. Anders als bislang üblich sollte diese maximal zulässige Frist nicht nur den reinen Transport, sondern die komplette Organisation der Verlegung umfassen. Krankenhäuser, die diese Voraussetzungen nicht erfüllten, konnten Behandlungskosten nicht mehr im bisher üblichen Umfang abrechnen.

Im November hatte der Bundestag zum Schutz der Kliniken eine generelle Verkürzung der Verjährungsfristen beschlossen. Unmittelbar davor kam es bundesweit zu einer beispiellosen Klagewelle an den Sozialgerichten. Allein in Rheinland-Pfalz gingen innerhalb weniger Tage mehr als 15.000 Klageschriften ein, so viele, wie sonst in einem ganzen Jahr. Das von Kassen und Kliniken in Rheinland-Pfalz ausgehandelte Papier sieht nun vor, dass zeitnah alle Klagen zurückgezogen werden, in denen eine reine Transportzeit von 30 Minuten garantiert wird.

Hannover (epd). Niedersachsens Landesregierung will die Teilhabe von Menschen mit Unterstützungsbedarf und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention weiter voranbringen. Sozialministerin Carola Reimann (SPD) stellte am 18. Februar den neuen "Aktionsplan Inklusion" mit insgesamt 147 Projekten für die Jahre 2019 und 2020 vor. Die Grünen im Landtag warfen der Ministerin vor, hinter zentralen Punkten der UN-Konvention zurückzubleiben.

Ziel des Aktionsplanes sei es, beeinträchtigten Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, sagte Reimann. In allen Lebensbereichen müsse Barrierefreiheit verwirklicht werden. Unter anderem sollen Dokumente und Publikationen der Landesverwaltung in der benötigten Kommunikationsart bereitgestellt werden. Reden und Ansprachen der Landesregierung sollen künftig in "Leichter Sprache" gehalten werden, wenn es angesichts des Zuhörerkreis erforderlich erscheint.

Für die Grünen kritisierte Fraktionschefin Anja Piel, dass Menschen mit Behinderungen noch immer auf Selbstverständlichkeiten warten müssten. Sie verwies dabei auf das Wahlrecht. "Ich erwarte, dass die Landesregierung alles Notwendige unternimmt, damit Menschen mit Behinderungen bei der nächsten Landtags- und Kommunalwahl gleichberechtigt von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen können", unterstrich Piel. In vielen anderen Bundesländern gebe es schon gute Erfahrungen damit.

Mannheim (epd). Am liebsten spielen sie Rock und Pop: Die Mitglieder der "Luftsprung live"-Band verbindet die Leidenschaft fürs Musikmachen. Sie haben viel vor in den nächsten Monaten. Höhepunkt soll das geplante Jahresabschlusskonzert im Sommer an der Popakademie Mannheim werden, bis dahin stehen noch drei Probenwochenenden an. Das ist auch eine Herausforderung: Denn die Bandmitglieder sind alle chronisch krank.

"Manche kranke Musiker können einfach nicht so lange durchhalten wie nicht kranke Musiker und brauchen während eines Konzertes regelmäßige Pausen", erklärt Ulrich Hartmann, Initiator der Band, die es seit dem vergangenen Juli gibt.

Hartmann ist Berufsmusiker, hat Jazzschlagzeug studiert und seinen Master an der Mannheimer Popakademie gemacht. Er wirkt wie ein gesunder Mann, doch er leidet an der genetisch bedingten Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose, die vor allem die Atemwege beeinträchtigt. Hartmann muss jeden Tag Medikamente nehmen und inhalieren. Dazu kommt ein Diabetes, die ihn müder macht als gesunde Menschen.

Auch Bassist Chris Beck ist an Mukoviszidose erkrankt. "Es ist spannend, wenn man sich mal zwischen den Proben austauscht und hört, den anderen geht's ganz ähnlich wie dir selbst", sagt er. Was ist die "Aktion Luftsprung" für ihn? "Ein Netzwerk aus vielen Menschen, die sich trotz Handicap nicht davon aufhalten lassen, weiter an ihren Träumen zu arbeiten." Beck: "Das führt dazu, dass man sich recht schnell heimisch fühlt."

Das Förderprogramm "Luftsprung live" wird unterstützt von der Popakademie Baden-Württemberg. Es geht auf eine Initiative der im Jahr 2012 gegründeten Stiftung "Aktion Luftsprung" zurück, die jedes Jahr Stipendien an chronisch Erkrankte vergibt. Vier Musiker wurden im vergangenen Jahr an der Popakademie Mannheim aufgenommen. In Workshops werden sie von professionellen Musikern geschult und bekommen kostenlosen Zugang zu einer Musik-Schulung übers Internet.

"Jeder weiß, wie schwierig es ist und dass wir alle mal Pause brauchen zwischendurch", erzählt Dominik Shahabi-Saad, der an der Darmerkrankung Morbus Crohn leidet. Er ist einer der beiden Sänger in der Band. "Es nimmt dir keiner übel, keiner guckt dich schräg an, wenn du müde bist."

Pianist Bastian Kämpfer ist Muskeldystrophie-Patient und auf einen Rollstuhl angewiesen. Wenn ein Aufzug fehlt, tragen ihn die Bandmitglieder die Treppen hoch. "Musik war für mich eine Möglichkeit, Gefühle auszudrücken", sagt Kämpfer.

Bassist Beck spürt manchmal, wenn viel Nebel auf der Bühne versprüht wird, dass seine Atemwege sich verengen. "Ich versuche auch immer, Atemtherapien mit Musik zu verbinden, was natürlich auf Dauer anstrengend sein kann", sagt er. "Das hält mich aber nicht davon ab, auch mal so lange es geht aus einer Trompete ein paar Töne herauszuholen." Doch, sagt er, "glücklicherweise merke ich bei Konzerten recht wenig von meiner Erkrankung".

Mindestens genauso spannend seien für ihn aber auch die Gespräche zwischen den Proben. Zu hören, dass es vielen in manchen Situationen ähnlich geht: "Dass man mit seinen Sorgen einfach nicht so allein ist, das kann ungemein befreiend sein."

Hartmanns Ziel ist es, einen Musikerpool von chronisch kranken Musikern aufzubauen, die von professionellen Musikern gecoacht werden. "Und aus dem wir weitere Bands rekrutieren und so Aufmerksamkeit schaffen können", sagt er. Denn: "Bei uns muss man sich nicht erklären und rechtfertigen, weil wir unsere Krankheiten kennen."

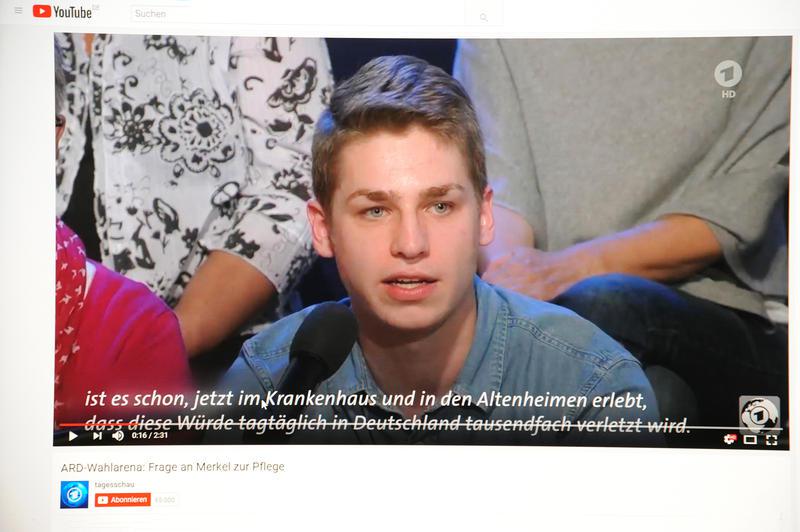

Berlin (epd). Der bekannteste Krankenpflege-Auszubildende Deutschlands hat ein Buch geschrieben. Alexander Jorde, 22 Jahre alt, stellte es am 19. Februar in Berlin vor. Es ist fertig geworden, noch bevor Jorde in diesem Sommer in Hildesheim sein Examen ablegt. "Kranke Pflege. Gemeinsam aus dem Notstand" heißt das Buch. Es kommt Ende des Monats in die Läden.

Jorde ist über Nacht bekanntgeworden, weil er Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im September 2017 in der ARD-Sendung "Wahlarena" mit unhaltbaren Zuständen in der Pflege konfrontierte und mehrfach nachfragte, was sie daran ändern wolle. In seinem Buch beschreibt er, wie er plötzlich im Scheinwerferlicht stand - und wie er beschloss, nun dranzubleiben: "Ich habe die Chance bekommen, meine Meinung kundzutun", sagt Jorde beim Termin in Berlin. Das Buch habe er geschrieben, um nicht nur an der Oberfläche entlangzuschrappen.

Ein "Super-Buch", lobt der Gesundheitsexperte und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Karl Lauterbach. Es lese sich "flott und frisch" - endlich eine junge Stimme aus der Pflege, kundig und ohne Selbstmitleid. Dabei sei die Lage noch dramatischer als das Buch sie darstelle, sagt Lauterbach. Lege man in Deutschland die Standards aus Norwegen, Schweden oder den Niederlanden an, bräuchte man schon heute doppelt so viel Pflegepersonal in den Krankenhäusern. Und in Zukunft werde jeder Jahrgang von Schulabgängern nur noch halb so groß sein wie ein Jahrgang Neurentner - es würden noch mehr Pflegekräfte gebraucht, erklärt Lauterbach.

Jungautor Jorde beschreibt am Beispiel Norwegen, wo er selbst war, wie gute Pflege Patienten hilft, gesund zu werden. Eine deutsche Pflegekraft habe doppelt so viele Menschen zu versorgen wie ihre skandinavische Kollegin, bemängelt er - im Durchschnitt 13 Patienten. Deutschland gebe für die Pflege nur halb so viel Geld aus wie Norwegen, sekundiert Lauterbach. Jorde und er verstehen sich gut. Jorde ist in die SPD eingetreten. Ob er in die Politik gehen will, lässt er offen.

Ob er denn Kanzlerin Merkel wiedertreffen wolle, wird Jorde gefragt. "Gerne, auf einen Kaffee oder eine schöne Suppe", antwortet er. Aber schnelle Erfolge werde es nicht geben, das habe er Merkel schon vor anderthalb Jahren in der "Wahlarena" gesagt, als die Kanzlerin ihm versicherte, sie werde mehr für die Pflege tun.

Vielmehr gebe es seit 20 oder 30 Jahren dieselben niederdrückenden Berichte aus der Pflege, bilanziert Jorde und "exakt die gleichen Texte". Was er geschrieben habe, sei auch nicht neu, räumt er ein. Dennoch gelingt dem jungen Hildesheimer eine neue Perspektive. Er schreibt als Auszubildender, der seinen Beruf sehr schätzt. Er zeigt an seinem Alltag, wie anspruchs- und verantwortungsvoll der Pflegeberuf ist. Sprüche wie: "Pflege kann jeder" kann Jorde nicht mehr hören.

Jorde will bessere Bedingungen für diesen Beruf, sonst werde der Punkt kommen, wo ihn keiner mehr ausüben wolle, sagt er. Er verlangt Vorgaben für eine deutlich bessere Personalausstattung in den Krankenhäusern. Die Koalition aus Union und SPD habe bisher nur Untergrenzen eingeführt, kritisiert er, und dies auch nur für wenige Bereiche im Krankenhaus. Das reiche nicht.

Mehr Pflegekräfte werde es nur geben, wenn sie endlich angemessen bezahlt werden und sich ihre Arbeitsbedingungen verbesserten, unterstreicht Jorde. Von seinen Kolleginnen und Kollegen fordert er, sich zu Wort zu melden und für den eigenen Beruf einzusetzen. Ob Pflegekräfte streiken sollten? Natürlich, meint Jorde: "Wenn wir sagen, wir kommen morgen nicht, dann muss die Politik reagieren."

Darmstadt (epd). Kaum ein Tag vergeht, in dem es die wachsende Wohnungsnot in Deutschland nicht in die Schlagzeilen der Zeitungen bringt. Experten diskutieren schon länger, wo der Hebel anzusetzen ist, um die Misere vor allem in den Ballungsräumen möglichst rasch zu beenden. Welche rechtlichen und politischen Steuerungsmöglichkeiten haben Kommunen, um bezahlbaren, insbesondere sozial gebunden Wohnraum zu schaffen oder zu erhalten und damit den Zusammenhalt in der Stadt zu wahren?

Kommunen können diese Aufgabe nicht alleine stemmen, sondern sind auf Bund und Bundesländer angewiesen. Mehr noch: Die Kommunen können den in den 1980er Jahren eingeleiteten Richtungswechsel in der Wohnungspolitik mit Wohnungsprivatisierung im großen Maßstab, mit dem Abbau der Objektförderung zugunsten der Subjektförderung (Wohngeld), mit der Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit, dem kontinuierlichen Schrumpfen der gebundenen Wohnungen von vier Millionen in den 80er Jahren auf 1,5 Millionen im Jahr 2017 mit noch so aktiven kommunalen Maßnahmen nur sehr begrenzt entgegenwirken.

Sozial gebundener Neubau ist in Zeiten niedriger Kapitalmarktzinsen und hoher Grundstückspreise kein Selbstläufer, sondern er verlangt die aktive Anwendung des Bauplanungsrechts. Beispielhaft agiert hier die Stadt München seit den 90er Jahren: Neues Baurecht wird nur geschaffen, wenn die Investoren bereit sind, einen Anteil an gebundenen Wohnungen zu errichten. Über die Jahre hin hat München so ein differenziertes Angebot an Mietwohnungen mit unterschiedlichen Miethöhen und Bindungsfristen bis zu 60 Jahren geschaffen.

Diese Grundsätze der sozial gerechten Bodenordnung sind von anderen Städten aufgegriffen worden, so zum Beispiel in Köln, Berlin, Hannover, Ulm, Stuttgart, Münster, Düsseldorf, Darmstadt oder Mannheim. Sozial gerechte Bodenordnungen und konzeptioneller Mietwohnungsbau lassen sich durchsetzen. Aber dazu braucht es die politische Mehrheit im Stadtrat und die Unterstützung der örtlichen Wohnungswirtschaft.

Bessere Steuerungsmöglichkeiten bietet den Gemeinden das Eigentum an Flächen, die bebaut werden können. Mit Konzeptvergaben können auf Auswahl der Bauherrschaft, Festsetzung der Ausstattungsstandards oder etwa die Mietpreisbindungen direkt Einfluss genommen werden. Unterstützung genossenschaftlichen Wohnens und die Grundstücksvergabe an gemeinnützig ausgerichtete Träger und kommunale Wohnungsunternehmen sind möglich.

Wohnen als Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge zu verstehen und dafür Flächen in öffentliches Eigentum zu bringen, ist im Baurecht mit dem Instrument Vorkaufsrecht vorgesehen. Wenn private Eigner Flächen verkaufen, kann eine Kommune das Grundstück erwerben und aktive Bodenvorratspolitik betreiben, die, wo sie dauerhaft und systematisch angelegt ist, auch preisdämpfend auf die Bodenpreise wirken kann.

Allerdings sollten Kommunen ihre Liegenschaften nicht weiterverkaufen, sondern in der Form des Erbbaurechts in öffentlichem Eigentum behalten. Eine sozial gerechte Vergabe lässt sich durch die Ausgestaltung des Erbbauvertrages erreichen.

Zielt eine Gemeinde auf bezahlbaren Wohnraum, setzt sie auf Kooperationspartner, die an langfristiger Wirtschaftlichkeit statt hoher Rendite orientiert sind. So nutzt sie ihr Grundeigentum für eine aktive preisdämpfende Liegenschaftspolitik. Dazu muss sie sich verabschieden vom Erzielen von Höchstpreisen und vom Grundstücksverkauf zur Haushaltskonsolidierung.

Gemeinden in Hessen, die unter dem Schutzschirm des Landes stehen, weil sie eine sehr hohe Schuldenbelastung haben, fällt dieser Kurswechsel natürlich schwer. Sie müssten finanziell in die Lage versetzt werden, die für eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung und Bautätigkeit benötigten Grundstücke zu erwerben und dürfen nicht durch die haushaltsrechtlichen Regeln beschränkt werden. Lohnend wäre eine derartige Wohnungspolitik allemal: Die öffentlichen Kosten der Unterkunft, Kosten der Obdachlosigkeit sowie auch für Wohngeld, könnten reduziert werden und in menschenwürdigen Wohnraum investiert werden.

Für mehr bezahlbaren Wohnraum genügen, wie dargestellt, die kommunalen Aktivitäten nicht. Unverzichtbar sind weitreichende strukturelle Änderungen, die auf eine gemeinwohlorientierte Grundstücksvergabe und Grundstücksnutzung ausgerichtet sind. Hierzu gehören zum Beispiel eine bodenwertbezogene Grundsteuerreform, die Besteuerung von Gesellschaftsanteilen von Immobiliengesellschaften (sogenannte "share deals") sowie eine Grunderwerbssteuersenkung bei kommunalem Grundstückserwerb.

Die Instrumente des Baugesetzbuchs könnten und sollten von der Bundesregierung geschärft werden: etwa das kommunale Vorkaufsrecht für eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung durch die Limitierung des Kaufpreises auf den Verkehrswert sowie die Einbeziehung von Gemeinwohlbelangen bei der Erteilung einer Baugenehmigung im innerstädtischen Bereich.

Zu Rechtsänderungen muss die finanzielle und personelle Ausstattung der wohnungspolitischen Akteure hinzukommen, maßgeblich der Gemeinden und ihrer kommunalen Wohnungsbaugesellschaften und gemeinwohlorientierter Bauträger, die an der Aufgabe, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und zu sichern, mitwirken. Hier sind die Länder und der Bund in der Pflicht. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) als eine der großen Immobilienbesitzerinnen Deutschlands sollte ihre Flächen zur Unterstützung des sozialen Wohnungsbaus einsetzen. Preisnachlässe für Flächen, auf denen geförderte Wohnungen errichtet werden, sind ein erster Schritt.

Auch Länder stellen nun eigene Liegenschaften vergünstigt und gebunden zur Verfügung. Die mit öffentlicher Förderung erfolgte Bautätigkeit sollte langfristig die Mietpreis- und Belegungsbindungen sichern - sei es durch eine neue Form der Wohnungsgemeinnützigkeit oder durch Erbbauverträge.

Gefragt ist ein gesellschaftspolitischer Bewusstseinswandel: Wohnraum müsste verstanden werden als Gegenstand der öffentlichen Daseinsvorsorge und nicht als Kapitalanlage.

Literatur:

Arnt von Bodelschwingh und Astrid Gilewski: Kommunale Handlungskonzepte und Ansätze zur Feinsteuerung in: Eberhard von Einem (Hrsg.) Wohnen. Markt in Schieflage- Politik in Not, Berlin 2016

Iris Behr, Klaus Habermann-Nisse: Zusammenhalt stärken durch eine aktive kommunale Wohnungspolitik in: Geteilte Räume Strategien für mehr sozialen und räumlichen Zusammenhalt, Bericht der Fachkommission räumliche Ungleichheit der Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin, 2017

DIFU Deutsches Institut für Urbanistik/VHW Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. Bodenpolitische Agenda 2020 – 2030 Warum wir für eine nachhaltige und sozial gerechte Stadtentwicklungs- und Wohnungspolitik eine andere Bodenpolitik brauchen, Roadmap Bodenpolitik, Oktober 2017

München (epd). Ein Unternehmenssprecher bestätigte auf Anfrage, dass sich die Klage gegen einen früheren Augustinum-Geschäftsführer sowie gegen zwei Betreiber einer Immobilienfirma und einen Schweizer Geschäftsmann richte. Sie sollen den Konzern in den Jahren 2011 bis 2013 bei Immobiliengeschäften betrogen haben.

Das Augustinum betreibt bundesweit Seniorenstifte, Schulen, Kliniken und Sanatorien. Es gehört der Diakonie der evangelischen Kirche an.

Laut Unternehmenssprecher ergänzt die zivilrechtliche Klage auf Schadenersatz eine Strafanzeige wegen "gewerbsmäßigen Bandenbetrugs". Die Münchner Staatsanwaltschaft hatte diesbezüglich bereits Ende 2017 Anklage gegen die vier Beschuldigten erhoben. Derzeit prüfe die Strafkammer des Landgerichts I noch, ob diese Anklage zugelassen wird. Laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" vom 15. Februar rechnen Verfahrensbeteiligte mit einem Prozessbeginn frühestens im Herbst 2019. Für die Klage auf Schadenersatz sei bislang noch kein Gerichtstermin bestimmt worden, sagte ein Sprecher des Landgerichts I dem epd.

Das Augustinum hatte vor einigen Jahren 14 von insgesamt 23 Wohnstiften in einer "sale and lease back"-Strategie an eine Immobilienfirma verkauft und anschließend zurückgemietet. Dabei sollen die vier Beklagten das Augustinum hintergangen und hohe Summen für sich abgezweigt haben. Der 2014 verstorbene Ex-Aufsichtsratschef des Augustinums soll daran maßgeblich beteiligt gewesen sein.

Bereits 2016 hatte das Augustinum drei der 14 betroffenen Häuser zurückgekauft. Auf epd-Anfrage teilte der Konzern mit, dass die anderen elf derzeit "im Zuge der Rückgewinnungshilfe" von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt seien, bis die Eigentumsfrage geklärt ist. Dieses Verfahren sei derzeit allerdings "weitgehend ausgesetzt", weil man die Ergebnisse der Strafsache abwarten müsse. Auf den laufenden Betrieb der Wohnheime habe das keine Auswirkung.

Im Zuge der Ermittlungen war der damaligen Konzernleitung "argloses und gutgläubiges" Verhalten attestiert worden. Auf Anfrage bestätigte ein Unternehmenssprecher, dass in der Zwischenzeit interne Kontrollmechanismen verändert worden seien. Sofern das Strafverfahren weitere neue Erkenntnisse bringe, werde man die Frage nach den Kontrollinstrumenten "noch mal neu bewerten".

Das Augustinum wurde 1954 in München vom evangelischen Pfarrer Georg Rückert gegründet. Es umfasst mehr als 20 Senioren-Wohnstifte und weitere Einrichtungen im Sozial- und Bildungsbereich. Es beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeiter.

Bremen (epd). Der Bremer Kita-Experte Carsten Schlepper fordert mehr Unterstützung der Stadt, um Berufs-Umsteigern eine Qualifikation für die pädagogische Arbeit in Kindertagesstätten zu ermöglichen. Dazu müssten den Kita-Trägern Freiräume für die Weiterbildung zugestanden und öffentliches Geld zur Verfügung gestellt werden, sagte Schlepper dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Nur über die staatlich anerkannte grundständige Ausbildung bekommen wir nicht ausreichend Fachkräfte, die uns dringend fehlen", warnte Schlepper, der in Bremen den Landesverband Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder leitet.

In der Stadt habe eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung von Trägern und senatorischer Behörde einen Katalog mit Kita-nahen Fachkräften zusammengestellt, die angeworben werden könnten, erläuterte Schlepper. Dabei handele es sich um Berufe wie Heilerziehungspfleger, Sozialarbeiter und Kinderkrankenpfleger, die bereits wichtige Vorqualifikationen hätten: "Dieser Katalog muss jetzt möglichst schnell festgeschrieben werden, damit wir Menschen ansprechen und Weiterbildungsmaßnahmen planen können." Über einen solchen Katalog 20 bis 30 Kräfte zu gewinnen, "wäre ein guter Anfang für uns".

Die Bremische Evangelische Kirche ist der größte freie Träger von Kindertageseinrichtungen im Land Bremen. Von insgesamt knapp 22.000 Plätzen stellt sie eigenen Angaben zufolge an 65 Standorten rund 4.700 in Krippen, Kitas und Horten. In den Einrichtungen arbeiten etwa 1.400 Beschäftigte. Der kirchliche Kita-Etat beträgt rund 63 Millionen Euro. Davon sind knapp 6,7 Millionen Euro Eigenmittel und kommen aus Kirchensteuern. Derzeit seien 30 pädagogische Stellen unbesetzt, sagte Schlepper: "Also in jeder zweiten Kita mindestens eine Stelle - und die Besetzung wird schwieriger."

Hilfreich seien da auch Programme wie das Bremer Modellprojekt der praxisintegrierten Ausbildung (PiA), das im August fortgeführt werden solle. Anders als in der traditionellen rein schulischen Ausbildung bekämen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier vom ersten Tag an eine Vergütung. "Dafür werden sie parallel zum Unterricht an der Fachschule in einer Kindertagesstätte eingesetzt." Schulgeld und Ausbildungsvergütung werden von der Senatorin für Kinder und Bildung übernommen

"Wir brauchen jetzt die größten Anstrengungen, um die Ausbildung von qualifizierten Fachkräften auszuweiten", betonte Schlepper. Die Wege müssten vielfältig und alltagstauglich gestaltet werden, um Menschen für die Arbeit in der Kindertagesbetreuung gewinnen und gleichzeitig Einkommen sichern zu können. "Sonst haben die Kinder am Ende einen Platz, aber keine Fachkraft, die mit ihnen den Kita-Alltag verbringt."

München (epd). Die Inhalte eines Organspende-Ausweises und einer Patientenverfügung widersprechen sich mitunter. Einer aktuellen Studie der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München zufolge ist dies vielen Menschen jedoch nicht bewusst, wie die LMU am 20. Februar mitteilte. Diese Situation mit dem unklaren Patientenwillen könne für behandelnde Ärzte ethisch schwierig werden.

Für die Studie wurden 236 Seniorinnen und Senioren nach ihrer Bereitschaft zur Organspende befragt und danach, ob sie eine Patientenverfügung haben. Etwa jeder Fünfte war bereit zur Organspende, hieß es in der Mitteilung. Vor dieser muss der Hirntod des potenziellen Spenders festgestellt werden, was nur bei einer intensivmedizinischen Behandlung erfolgen kann. Einige der potenziellen Spender hatten jedoch zugleich mit einer Patientenverfügung festgehalten, dass sie keine lebenserhaltenden Maßnahmen wünschen und lieber außerhalb einer Intensivstation sterben möchten.

"Diese Konstellation birgt einen potenziellen Konflikt und bedeutet für die behandelnden Ärzte eine schwierige ethische Herausforderung", sagte Professor Ralf Jox. Das sei vielen potenziellen Spendern jedoch nicht bewusst. Zugleich habe die Studie gezeigt, dass vielen der Befragten das Konzept des Hirntods nicht verständlich sei.

Die Studie mache klar, "dass ein erheblicher Aufklärungsbedarf bei Patientenverfügung und Organspende besteht", sagte Professor Georg Marckmann vom LMU-Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin. Um den Willen des einzelnen Patienten zu ermitteln und was im Zweifelsfall ausdrücklich Vorrang haben soll, hält er ein persönliches qualifiziertes Beratungsgespräch für notwendig.

Die Studie wurde laut LMU aktuell in der Fachzeitschrift "Das Gesundheitswesen" veröffentlicht.

Stuttgart/Freiburg (epd). Zum Welttag der sozialen Gerechtigkeit am 20. Februar hat die Caritas Baden-Württemberg flächendeckende Sozialtarife im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angemahnt. Auch der Ausbau von Kinder- und Familienzentren sowie die Förderung des sozialen Wohnungsbaus seien wirksame Instrumente, um die Situation von armen Kindern und ihren Familien zu verbessern, heißt es in einer Erklärung der Verbände in Rottenburg-Stuttgart und Freiburg.

Durch das durchschnittlich sehr hohe Lohnniveau im Südwesten stünden Geringverdiener vor noch größeren Herausforderungen als anderswo in der Republik. Sie könnten die Mieten kaum bezahlen, die schon für Normalverdiener sehr hoch seien, hieß es in der Mitteilung. Entsprechend bleibe für den öffentlichen Nahverkehr oder auch Freizeitbeschäftigungen wie Ausflüge und Schwimmbadbesuche kein Geld übrig.

Immer mehr Menschen im Land seien arm, obwohl sie einer Arbeit nachgehen. Mit einer Arbeit im Niedriglohnsektor oder einer prekären Beschäftigung ließen sich die steigenden Lebenshaltungskosten kaum stemmen, erklärten die Caritasvorstände. Fatal sei ein geringes Einkommen besonders, wenn auch Kinder im Haushalt lebten. Damit einkommensschwache Familien ihren Alltag bestreiten können, sei das Land in der Pflicht, Hilfen zu schaffen - wie etwa Sozialtarife im ÖPNV.

Frankfurt a.M. (epd). Diakonie und Kirche müssen nach Ansicht von Diakoniepräsident Ulrich Lilie umdenken und sich neu erfinden. Mit Blick auf die Digitalisierung und eine zunehmende soziale Ungleichheit müssten sie ihrerseits Netzwerke bilden, sagte Lilie am 19. Februar bei einem bundesweiten Fachtag in Frankfurt am Main. Dort diskutierten Experten aus Kirche, Politik und Wissenschaft über die Zusammenarbeit von Kirchen, Kommunen und Diakonie.

Der für sozial- und gesellschaftspolitische Fragen zuständige Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Ralph Charbonnier, sagte, Kirche und Diakonie steckten oftmals noch in Strukturen des 19. Jahrhunderts. Lilie erläuterte, es gehe darum, dialogfähig zu bleiben und "eine neue Sprache zu finden".

Als Beispiel für die Vernetzung von Kirchen, Diakonie und Kommunen gilt das Projekt "DRIN" (Dabeisein, Räume entdecken, Initiativwerden, Nachbarschaft leben) der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Dabei können Kirchengemeinden, Dekanate und regionale Diakonische Werke gemeinsam mit anderen Akteuren vor Ort konkrete Hilfsmaßnahmen entwickeln.

Die Initiative soll etwa Arbeitslosen mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Die Synode der Landeskirche hatte für das Projekt im Mai 2014 drei Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

epd sozial Nr. 7 vom 15. Februar 2019: "Taub und ausgeschlossen"

Vielen Dank für die beiden Berichte von Jana-Sophie Brüntjen über Gehörlose/Gehörlosigkeit. Sie treffen genau den Kern. Unsere Tochter gehört zu den Opfern des deutschen Methodenstreits, hat dennoch ihr (Fach-)Abitur gemacht und ein Bachelor-Studium abgeschlossen.

Wie viele Kämpfe wir dafür mit Schulen und Behörden ausgefochten habe, teilweise gerichtlich, ist unvorstellbar. Welche Kritik wir sogar von Freunden dafür einstecken mussten auch. Mein Argument war immer: Ich habe mir nicht ausgesucht, dass meine Tochter gehörlos ist, und ich möchte nur, dass sie die gleichen Chancen hat wie ein hörendes Kind. Das ist auch heute in Deutschland noch nicht möglich.

Unsere Tochter lebt jetzt in Belgien, hat ein kleine gehörlose Tochter (sechs Monate), und ich bin gespannt, was dort alles anders ist als in Deutschland. Anders ist zum Beispiel, dass Gehörlose dort auch für private Angelegenheiten kostenfrei Gebärdendolmetscher erhalten. Davon profitieren wir enorm, da bei Familienfesten mit ihrer gehörlosen Schwiegerfamilie immer unseretwegen ein Gebärdendolmetscher da ist.

Unsere Tochter würde die Erfahrungen von Sascha Nuhn bei Familienfeiern jederzeit unterschreiben. Ihre Bachelorarbeit hat sie übrigens über die Sprachentwicklung von gehörlosen Kindern in mehreren Ländern geschrieben.

Ute Burbach-Tasso, Berlin

Erfurt (epd). Ein katholisches Krankenhaus darf einem katholischen Chefarzt nach dessen Ehescheidung nicht wegen einer zweiten Heirat kündigen. Sehen kirchliche Glaubensgrundsätze darin bei katholischen Mitarbeitern einen schweren Loyalitäts-Verstoß, bei nichtkatholischen Mitarbeitern dagegen nicht, stellt diese Ungleichbehandlung eine Diskriminierung dar, urteilte am 20. Februar das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes begrüßte die Entscheidung der Richter.

Nur wenn die Einhaltung der katholischen Glaubens- und Sittenlehre für die berufliche Tätigkeit eine "wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte Anforderung darstellt", könne eine Ungleichbehandlung gerechtfertigt sein, erklärte das Gericht. Dass ein Chefarzt wegen seiner zweiten Ehe seine Arbeit nicht mehr korrekt ausüben kann, sah das BAG dagegen nicht.

Im konkreten Fall ging es um einen Chefarzt des katholischen St. Vinzenz-Krankenhauses in Düsseldorf. Der Mediziner hatte in seinem Arbeitsvertrag erklärt, sich an die katholische Glaubens- und Sittenlehre zu halten. Diese beinhaltet auch die "heilige und unauflösliche Ehe". In der katholischen Grundordnung des kirchlichen Dienstes aus dem Jahr 1993 wurde festgelegt, dass im Fall einer Wiederheirat der leitende katholische Mitarbeiter gekündigt werden müsse. Mitarbeiter anderer Religionen hatten dies nicht zu befürchten.

Als sich der Chefarzt 2005 von seiner katholisch angetrauten Frau scheiden ließ und 2008 seine neue Lebensgefährtin standesamtlich heiratete, wurde er entlassen.

Am 8. September 2011 erklärte das BAG die Kündigung für unwirksam, da der Chefarzt im Verhältnis zu Kollegen mit anderer Religionszugehörigkeit gleichheitswidrig behandelt werde (Az.: 2 AZR 543/10). Das Bundesverfassungsgericht hob dieses Urteil 2014 jedoch auf. Das im Grundgesetz geschützte Selbstbestimmungsrecht der Kirche erlaube es, eigene Mitglieder schärfer zu sanktionieren als Nichtmitglieder (Az.: 2 BvR 661/12).

Das BAG legte den Fall dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vor, da der EU-rechtliche Gleichheitsgrundsatz verletzt sein könne. Dies bestätigten die Luxemburger Richter und erklärten, dass kirchliche Arbeitgeber die Einhaltung kirchlicher Glaubensgrundsätze nur dann verlangen dürfen, wenn dies für die konkrete Tätigkeit "wesentlich und gerechtfertigt" sei.

Dies setzte das BAG nun in seinem aktuellen Urteil um. Die Kündigung des Chefarztes sei nicht durch Gründe im Verhalten oder in der Person des Klägers sozial gerechtfertigt. Die Vorschrift in der Grundordnung zur Wiederverheiratung sei unwirksam. Eine Loyalitätspflicht sei damit nicht verletzt worden. Es sei aus der Tätigkeit des Chefarztes kein Grund ersichtlich, ihn wegen seiner Wiederheirat anders zu behandeln als nichtkatholische Kollegen. Die Ungleichbehandlung stelle eine Diskriminierung wegen der Religion dar.

Auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2014 stehe dem nicht entgegen. Denn EU-Recht dürfe die Voraussetzungen festlegen, unter denen kirchliche Arbeitgeber ihre Beschäftigten wegen der Religion ungleich behandeln können.

Gegen die Entscheidung kann der kirchliche Arbeitgeber erneut Verfassungsbeschwerde einlegen. In diesem Fall könnte es zu einem Konflikt zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem EuGH kommen, welches Gericht das letzte Wort hat.

Das Erzbistum Köln erklärte, es werde das schriftliche BAG-Urteil sowie "mögliche Konsequenzen intensiv prüfen". Es verwies zudem auf die mittlerweile 2015 geänderte und nicht mehr so strenge Grundordnung des kirchlichen Dienstes. Der Kündigungssachverhalt wäre nach heute geltendem Kirchenrecht anders zu beurteilen, hieß es.

Die Gewerkschaft ver.di bezeichnete das Urteil als "überfällig und wegweisend". Einem Mitarbeiter zu kündigen, weil er ein zweites Mal geheiratet habe, finde auch in der Gesellschaft keine Akzeptanz mehr, sagte Sylvia Bühler vom ver.di-Bundesvorstand.

Auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes begrüßte die BAG-Entscheidung. Sie stelle klar, dass kirchliche Arbeitgeber ihren Beschäftigten keine Loyalitätspflichten auferlegen dürfen, die nicht im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit stehen. "Kirchliche Arbeitgeber werden deshalb in Zukunft Loyalitätspflichten genau prüfen und sorgfältig begründen müssen", sagte Bernhard Franke, der kommissarische Leiter der Antidiskriminierungsstelle.

Der kirchenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Konstantin von Notz, sieht in dem Urteil einen "Schritt für mehr Rechtsklarheit" für die etwa 1,3 Millionen Beschäftigten in kirchlichen Einrichtungen in Deutschland.

Az.: 2 AZR 746/14

Frankfurt a.M. (epd). Ein Kirchenaustritt aus Gewissensgründen hat für Beschäftigte eines katholischen Arbeitgebers arbeitsrechtliche Folgen. Auch die Wiederheirat eines in einem katholischen Krankenhaus arbeitenden katholischen Chefarztes gilt dem kirchlichen Arbeitgeber als nicht hinnehmbar. Die Kirchen haben nach dem Grundgesetz ein Selbstbestimmungsrecht und dürfen in ihrem kirchlichen Arbeitsrecht schwere Verletzungen gegen die kirchlichen Loyalitätspflichten mit Kündigungen ahnden.

In der katholischen Kirche hat die Deutsche Bischofskonferenz in ihrer Grundordnung des kirchlichen Dienstes die Pflichten der Beschäftigten festgelegt. Danach müssen Arbeitnehmer zwar nicht zwingend der katholischen Kirche angehören. Doch müssen sie die "Eigenart des kirchlichen Dienstes" bejahen. "Für keinen Dienst in der Kirche geeignet ist, wer sich kirchenfeindlich betätigt oder aus der katholischen Kirche ausgetreten ist", heißt es in der Grundordnung.

Dazu gehört das öffentliche Eintreten gegen Grundsätze der katholischen Kirche wie die Propagierung von Abtreibung oder Fremdenhass. Auch das Verhöhnen von katholischen Glaubensinhalten, Riten oder Gebräuchen sowie öffentliche Gotteslästerung können bei allen Mitarbeitern arbeitsrechtliche Konsequenzen haben.

Für katholische Beschäftigte gilt ein strengerer Maßstab als für Nicht-Katholiken. Sie müssen die Grundsätze der katholischen Glaubens- und Sittenlehre beachten. Nicht-katholische christliche Mitarbeiter müssen sich an die Werte des Evangeliums halten, nicht-christliche Beschäftigte müssen bei ihrem katholischen Arbeitgeber ihre Aufgaben "im Sinne der Kirche" erfüllen.

Gegen die unterschiedliche Behandlung von katholischen und nicht-katholischen Mitarbeitern hat sich ein Chefarzt erfolgreich gewehrt. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt erklärte am Mittwoch die Kündigung für unwirksam, die der Arzt nach der Scheidung von seiner ersten Ehefrau und der standesamtlichen Heirat mit seiner neuen Partnerin erhalten hatte.

Zuvor hatte etwa das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg im Oktober 2011 zu einem gekündigten Krankenpfleger geurteilt, jemand handele illoyal, der sich in einer Satire im Internet mit polemischen und "auf niedrigem Niveau angesiedelten Äußerungen gegen den Papst als Oberhaupt der katholischen Kirche" auslasse. (AZ: L 12 AL 2879/09) Der Krankenpfleger hatte in einem Krankenhaus der Caritas gearbeitet und sich negativ über den Papst geäußert. Damit habe er seine Kündigung "grob fahrlässig" herbeigeführt, so dass gegen ihn außerdem eine zwölfwöchige Sperrzeit auf das Arbeitslosengeld verhängt werden kann, befand das LSG.

Auch die im Grundgesetz geschützte Gewissensfreiheit schützt bei einem Loyalitätsverstoß nicht unbedingt vor einer Kündigung. So wurde einem bei der Caritas beschäftigten Sozialpädagogen zu Recht wegen seines Kirchenaustritts gekündigt, wie im April 2013 das BAG in Erfurt urteilte. (AZ: 2 AZR 579/12)

Der Mann war wegen der zahlreichen Missbrauchsfälle in katholischen Einrichtungen aus der katholischen Kirche ausgetreten. Er stieß sich zudem an den Vorgängen der erzkonservativen Pius-Bruderschaft und deren "antijudaische Tradition". Aus Glaubens- und Gewissensgründen könne er der katholischen Kirche daher nicht mehr angehören, erklärte er. Seinen Caritas-Job in einem Sozialen Zentrum im Raum Mannheim wollte er dennoch behalten.

Doch der Mann habe im "verkündungsnahen Bereich" gearbeitet und damit am Sendungsauftrag der katholischen Kirche teilgenommen, stellte das BAG klar. Mit seinem Kirchenaustritt habe er sich "insgesamt von der katholischen Glaubensgemeinschaft" losgesagt. Damit habe der Sozialpädagoge seine arbeitsvertraglichen Loyalitätspflichten verletzt, so dass die fristlose Kündigung des Beschäftigten gerechtfertigt war. Eine unzulässige Diskriminierung wegen des Glaubens liege darin nicht, erklärte das BAG.

Karlsruhe, Berlin (epd). Psychisch kranke und behinderte Menschen dürfen nicht pauschal von Wahlen ausgeschlossen werden. Der im Bundeswahlgesetz enthaltene Wahlrechtsausschluss verstößt gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz und gegen das Verbot einer Benachteiligung behinderter Menschen, wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem am 21. Februar veröffentlichten Beschluss entschied. Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung begrüßte den Richterspruch. Die BAG-Entscheidung löste neuen Streit in der Koalition aus.

Die gesetzlichen Regelungen sehen den Wahlrechtsausschluss für psychisch kranke und behinderte Menschen vor, für die dauerhaft ein Berufsbetreuer in allen Angelegenheiten bestellt wurde. Außerdem sind schuldunfähige, im Maßregelvollzug untergebrachte Straftäter per Gesetz von Wahlen ausgeschlossen.

Mehrere Betroffene hatten Beschwerde gegen ihren Ausschluss von der Bundestagswahl 2013 eingelegt. Sie konnten ebenso wie mehr als 82.000 vollbetreute Personen nicht an der Wahl teilnehmen und sahen darin einen Verstoß gegen das Grundgesetz.

Das Bundesverfassungsgericht gab ihnen nun recht: Der Ausschluss von psychisch kranken oder behinderten Menschen, für die dauerhaft ein Berufsbetreuer für alle Angelegenheiten bestellt wurde, verstoße gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. So gebe es Betroffene, bei denen etwa Familienangehörige die Betreuung wegen einer erteilten Vollmacht übernehmen. Diese dürften wählen. Diese Ungleichbehandlung sei nicht zu rechtfertigen.

Nicht mit dem Grundgesetz im Einklang stehe auch der gesetzliche Wahlrechtsausschluss von psychisch kranken, im Maßregelvollzug untergebrachten Straftätern, erklärten die Richter weiter. Die Betroffenen seien dort wegen Schuldunfähigkeit und wegen einer Gefahr für die Allgemeinheit untergebracht. Die Krankheitsbilder, die eine Schuldunfähigkeit begründeten, sagten aber nichts darüber aus, ob jemand nicht fähig sei, wählen zu können.

Auch könne von einer Unterbringung abgesehen werden, wenn "von dem Schuldunfähigen keine Gefahr erheblicher Straftaten ausgeht", hieß es weiter. In diesem Fall dürfte der Betroffene wiederum wählen gehen. Auch dies sei mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz nicht vereinbar.

Das Bundesverfassungsgericht entschied nur zum Bundeswahlgesetz. Vergleichbare umstrittene Wahlrechtsausschlüsse gibt es aber auch zur Europawahl, die am 26. Mai stattfindet.

Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, begrüßte die BAG-Entscheidung. Er forderte die Regierungsfraktionen auf, den Koalitionsvertrag "nun ohne Wenn und Aber umzusetzen". Bei der anstehenden Europawahl dürfe es diese Wahlausschlüsse nicht mehr geben.

Im Koalitionsvertrag hatten sich SPD, CDU und CSU auf eine Änderung beim Wahlrecht verständigt. "Unser Ziel ist ein inklusives Wahlrecht für alle", heißt es dort. "Wir werden den Wahlrechtsausschluss von Menschen, die sich durch eine Vollbetreuung unterstützen lassen, beenden."

Die SPD attackierte den Koalitionspartner. Die Spitze der CDU/CSU-Fraktion habe bislang verhindert, dass eine bereits im November gefundene Einigung der Fachpolitiker zur Änderung des Wahlrechts im Bundestag verabschiedet werde, kritisierte die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Eva Högl.

Die FDP nannte die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eine "herbe Klatsche" für die Union. Erst am Mittwoch sei der Gesetzentwurf der FDP für eine Änderung des Wahlrechts im zuständigen Ausschuss des Bundestags "grundlos von Union und SPD abgelehnt" worden.

Die Bundesvorsitzende der Lebenshilfe und SPD-Bundestagsabgeordnete, Ulla Schmidt, sprach von einem "großartigen Erfolg für Menschen mit Behinderung und für unsere Demokratie. Endlich dürfen wirklich alle erwachsenen deutschen Bürger wählen", sagte Schmidt. Die Lebenshilfe hatte die acht Beschwerdeführer gemeinsam mit der Caritas unterstützt.

Az.: 2 BvC 62/14

Erfurt (epd). Arbeitgeber müssen ihre Beschäftigten auf den möglichen Verfall ihres nicht genommenen Jahresurlaubs "klar und rechtzeitig" hinweisen. Wird das versäumt, dürfe der Arbeitnehmer den Urlaub auch später noch nehmen oder sich diesen bei Ende der Beschäftigung auszahlen lassen, urteilte am Dienstag das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Die obersten Arbeitsrichter setzten damit eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes vom November vergangenen Jahres um. (AZ: C-684/16)

Geklagt hatte ein bei der Max-Planck-Gesellschaft befristet angestellter Wissenschaftler. Zwei Monate vor Ablauf hatte die Gesellschaft dem Mann mitgeteilt, dass sein Vertrag nicht verlängert werde und er den bestehenden Resturlaub nehmen müsse. Da der Wissenschaftler noch mehrere Projekte abschließen wollte, nahm er nur zwei Tage Urlaub und forderte für den Rest eine Abgeltung in Geld. Der Arbeitgeber meinte, dass die Urlaubsansprüche verfallen seien, da der Beschäftigte den Urlaub nicht eingefordert habe.

Das Bundesarbeitsgericht legte den Fall dem Europäischen Gerichtshof vor. Die Luxemburger Richter urteilten, dass nach EU-Recht der Urlaubsanspruch nicht automatisch verfällt, nur weil der Urlaub nicht eingefordert wurde. Das sei erst der Fall, wenn der Arbeitnehmer "aus freien Stücken und in voller Kenntnis der Sachlage" darauf verzichtet habe. Ein Arbeitgeber müsse daher rechtzeitig auf verfügbare Urlaubstage hinweisen und den Beschäftigten auffordern, den Urlaub zu nehmen.